Gartenstadtidee | Die Gartenstadt – Modell für die Planung von Hellerau

Die Idee der Gartenstadt kommt von dem Engländer Ebenezer Howard. Er wollte das Bauland durch genossenschaftliches Eigentum gerecht verteilen und mit der Gartenstadt ein sich selbst regulierendes städtisches Kleinsystem schaffen. Die Gründer der Gartenstadt Hellerau hofften zudem, mit Hilfe einer neuen, menschenwürdigen und den natürlichen Gegebenheiten angepassten Architektur die künftigen Bewohner im humanistischen Sinn zu prägen.

Die historische Bedeutung der Gartenstadt Hellerau liegt in ihrem übergreifenden gesellschaftlichen und kulturellen Konzept, das die gedanklichen Ansätze der Lebensreformbewegung in den Bereichen Architektur und Kunsthandwerk, Pädagogik und Körperkultur sowie der Bodenreform umzusetzen versuchte.

Inhalte dieses Artikels

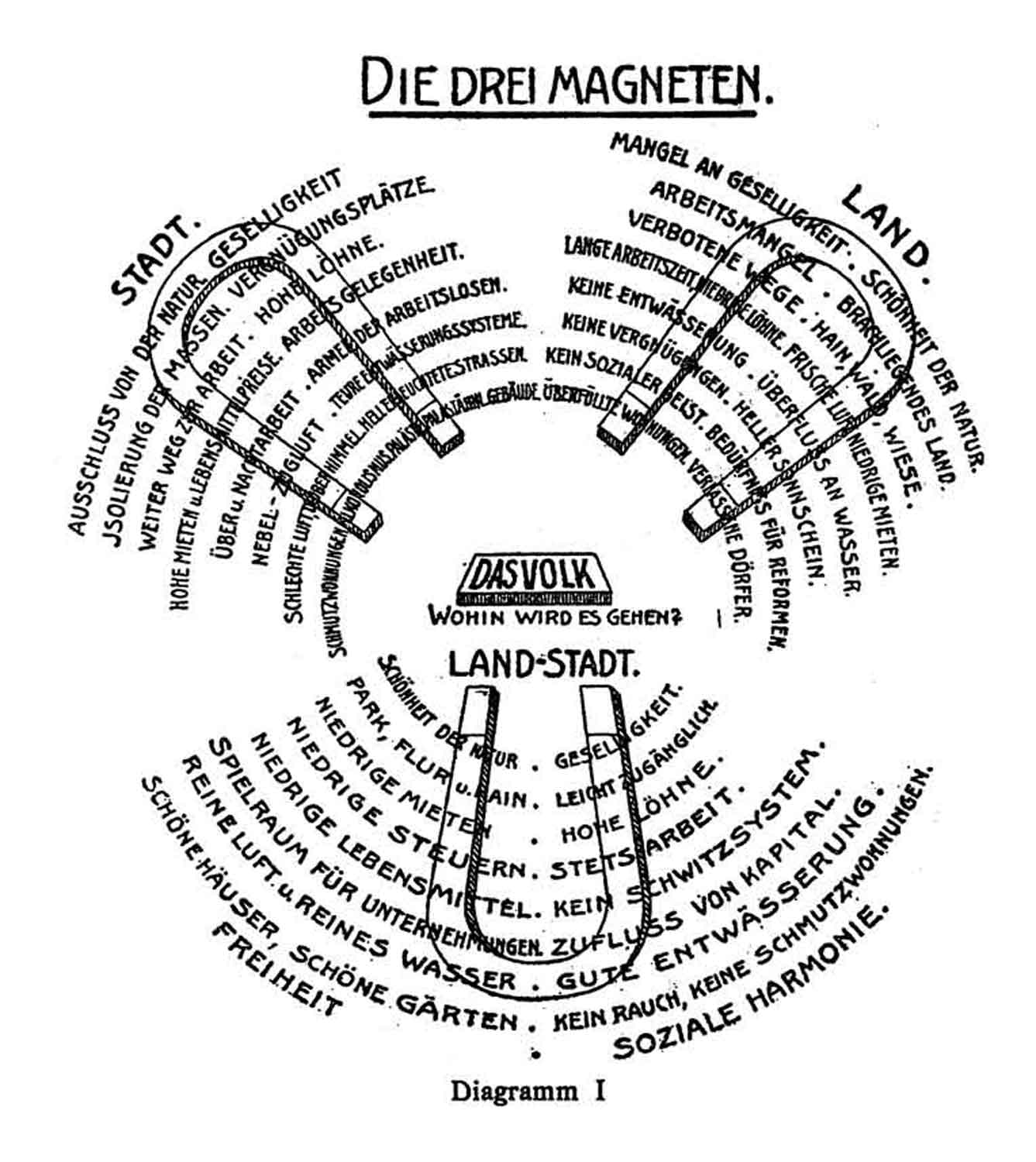

Schematische Darstellung zur Konzeption der Gartenstadt.

Quelle: Ebenezer Howard: Gartenstädte in Sicht, Jena, 1907.

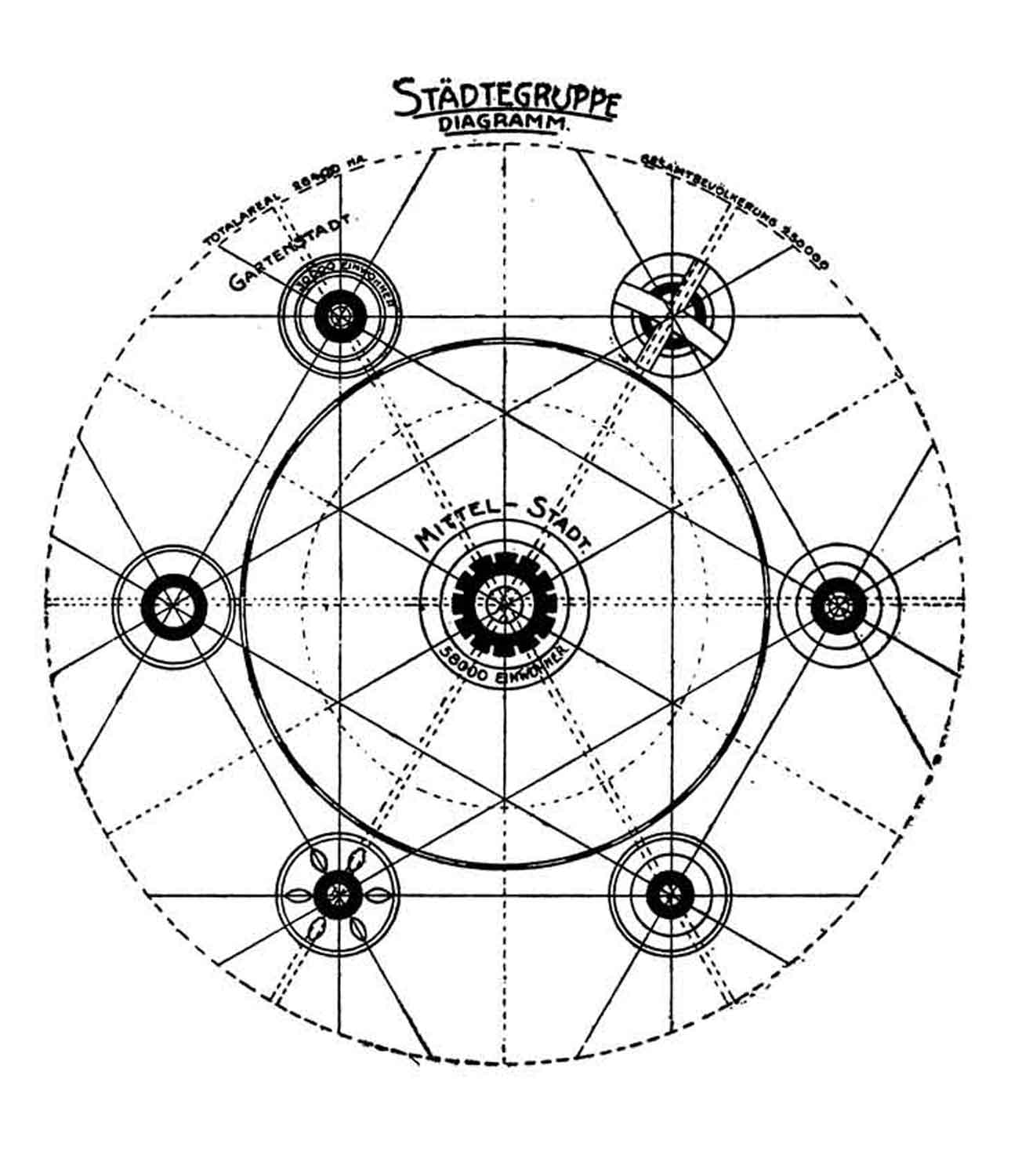

Das Gartenstadtmodell Ebenezer Howards: Kernstadt und Satelliten.

Quelle: Ebenezer Howard: Gartenstädte in Sicht, Jena, 1907.

Eine Stadt im Grünen

Die Anregung für die Anlage von Gartenstädten kam aus England. 1898 hatte Ebenezer Howard seine Gedanken über eine Stadt im Grünen als Netzwerk von Wohnen, Arbeiten und Freizeit unter dem Titel „Garden Cities of Tomorrow“ veröffentlicht. Auf der Grundlage von genossenschaftlichem Eigentum sollten sich selbst regulierende städtische Kleinsysteme entstehen und damit ein alternatives Lebenskonzept zu den wuchernden gründerzeitlichen Stadterweiterungen mit mangelnder Hygiene, Luft- und Lichtmangel sowie fehlendem Grün bieten.

Sozialer Wohnungsbau

Mit der Gründung der Deutschen Gartenstadtgesellschaft (DGG) erhielt die Bewegung 1902 auch in Deutschland eine Plattform. Sie erweiterte die Ideen aus England um die kulturkritischen Gedanken des Philosophen Friedrich Nietzsche, der eine radikale Erneuerung der bürgerlichen Gesellschaft gefordert hatte. Mit ihren sozialen Zielstellungen grenzte sich die Gartenstadtbewegung von den Werksiedlungen ab, wie sie beispielsweise in Miltitz bei Leipzig (um 1900), bei Brieske (Arbeiter-Colonie Grube Marga, 1907) und in Essen (Wohnsiedlung der Kruppschen Werke auf der Margarethenhöhe, ab 1905/06) entstanden waren. Bei den Werksiedlungen blieb das Werk der Eigentümer der Wohnung. Wer daher seine Arbeit verlor, hatte auch gleich keine Wohnung mehr, und die zur günstigen Miete wohnenden Arbeiter und Angestellten wurden dadurch bei Konfliktsituationen zum Wohlverhalten genötigt. Diese äußerst prekäre Situation hatte eben gerade dazu geführt, dass man es in der Gartenstadt anders machen wollte.

Die Gründer von Hellerau waren zunächst nicht Mitglieder der DGG, erhofften sich aber organisatorische und ideelle Unterstützung für die Umsetzung ihres Konzeptes der Gartenstadt. Die DGG hingegen nutzte Hellerau als nachahmenswerte Mustersiedlung, auch wenn die Gartenstadt stets ihre Autonomie behielt. Die Deutsche Gartenstadtgesellschaft realisierte 1911 in Nürnberg und Karlsruhe ihre ersten eigenen Gartenstädte.

Hellerau: Humanismus durch Wohlfahrt

Ein wichtiges Ziel des Hellerauer Konzepts war, den Wohlfahrtsgedanken durch eine gerechte Landverteilung zu fördern. Dafür wurden 1908 zwei Gesellschaften gegründet: die Gartenstadtgesellschaft Hellerau, die für die Landvergabe für Landhäuser und Gewerbeunternehmen zuständig war, und die Baugenossenschaft Hellerau, die eine gerechte Landverwertung für den Kleinwohnungsbau gewährleisten sollte. Von ideologischen bzw. völkischen Ideen hielten die Gründungsväter die Gartenstadt Hellerau frei. Sie hofften vielmehr, mit Hilfe einer neuen, menschenwürdigen Architektur nach dem Vorbild der Natur die künftigen Bewohner im humanistischen Sinn zu prägen.

Die historische Bedeutung der Gartenstadt Hellerau liegt in ihrem übergreifenden gesellschaftlichen und kulturellen Konzept, das die gedanklichen Ansätze der Lebensreformbewegung – weitgehend frei von utopischen Idealvorstellungen eines gemeinschaftlichen Zusammenlebens – in den Bereichen Architektur und Kunsthandwerk, Pädagogik und Körperkultur sowie der Bodenreform umzusetzen versuchte.

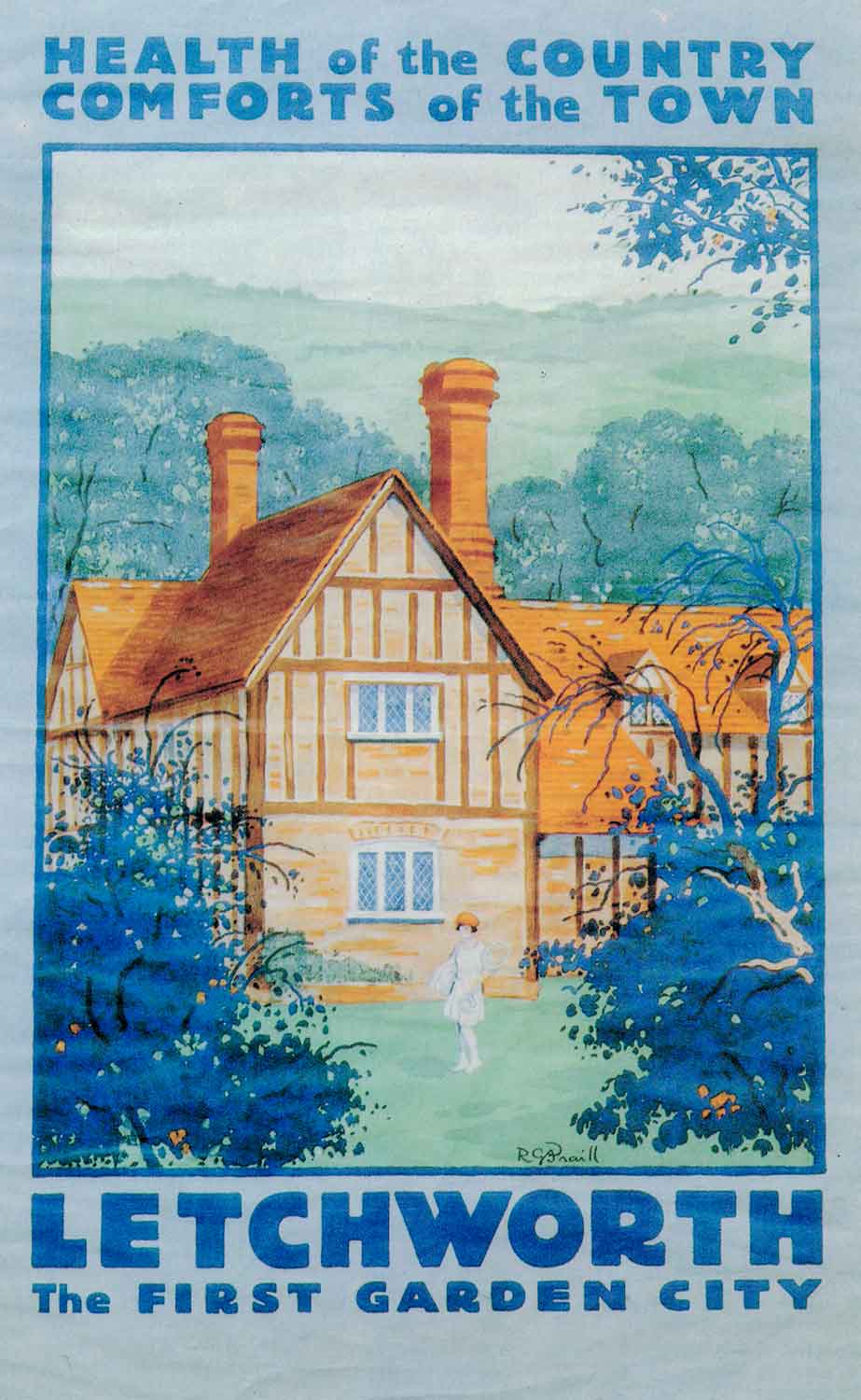

Werbeplakat der ersten baulich verwirklichten Gartenstadt Letchworth bei London, 1903.

Architekten: Raymond Unwin und Barry Parker.

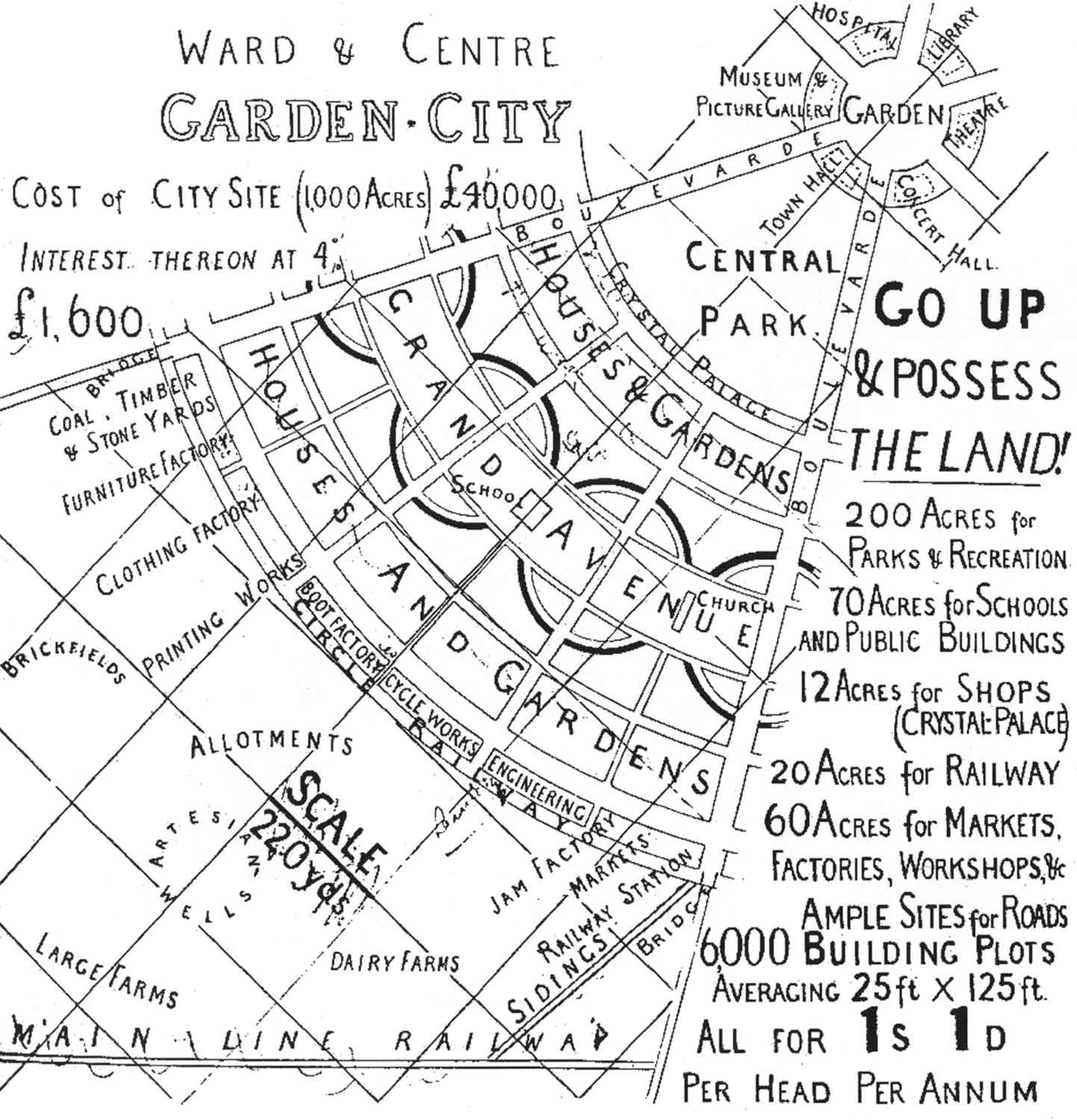

Schematische Darstellung zur Konzeption der Gartenstadt.

Quelle: Ebenezer Howard: Gartenstädte in Sicht, Jena, 1907.

Signet der Deutschen Gartenstadtgesellschaft.

Quelle: Mitteilungen der deutschen Gartenstadtgesellschaft.