Auftrag an die sozialistische Produktion

Nach dem 2. Weltkrieg wurden die Deutschen Werkstätten enteignet und ab 1951 als volkseigener Betrieb weitergeführt. Zu Zeiten der DDR sahen sich auch die Gestalter aus Hellerau in den ideologischen Kulturkampf zwischen „sozialistischem Realismus“ und „Formalismus“ hineingezogen. Erst nach dem Tod Stalins konnte die offizielle Doktrin vorsichtig umgangen und mit einer Rückbesinnung auf die Formensprache der 20er-Jahre eine moderne Möbelgestaltung weiterentwickelt werden. Die Typenserie 602 von Franz Ehrlich aus den Jahren 1956/57 war überaus erfolgreich und erlangte Kultcharakter. Das zehn Jahre später von Rudolf Horn geschaffene Möbelprogramm MDW lehnte die DDR-Führung zwar öffentlich zunächst ab, doch es war ideal für die Ausstattung der vielen neu errichteten Plattenbauwohnungen.

Anrichte der Serie "Typensatz 602", komplettierungsfähige Einzelmöbel Franz Ehrlich, 1956–1957.

Sächsisches Staatsarchiv / Hauptstaatsarchiv Dresden, 11764 Deutsche Werkstätten Hellerau Nr. F7208.

Kulturkampf: Sozialistischer Realismus gegen Formalismus

Die Deutschen Werkstätten Hellerau hatten in der Verknüpfung von handwerklichem Können und einer anspruchsvollen industriellen Möbelproduktion seit 1900 eine Vorreiterrolle eingenommen. Darauf baute auch der Neubeginn nach 1945. Aufgrund ihrer Beteiligung an der NS-Rüstungsindustrie wurden die Deutschen Werkstätten jedoch 1946 enteignet und ab 1951 als volkseigener Betrieb weitergeführt. Die Produktion und Entwicklung neuer Produkte unterlag damit den Zielstellungen der sozialistischen Planwirtschaft und der staatlichen Kulturpolitik, die den Vorgaben der UdSSR zu folgen hatte. Dort herrschte die Doktrin des „sozialistischen Realismus“, der mit einer inhaltlich verständlichen, wirklichkeitsnahen, optimistischen und volkstümlichen Darstellung die Vorzüge des Sozialismus feiern sollte. Als zu bekämpfende Gegenströmung galt der Formalismus, der als „volksfeindlich“, „dekadent“ und „antidemokratisch“ bezeichnet wurde. Unter den Vorwurf des Formalismus fielen Werke des subjektiven, individuellen Ausdrucks ebenso wie jede Form der abstrakten Kunst, also auch die moderne serielle, funktionale Gestaltung der Möbel aus Hellerau oder des Bauhauses. Im Grunde ging es dabei hauptsächlich um eine ideologische Abgrenzung gegenüber dem Westen – die Kunst war damit, wie schon zu NS-Zeiten, erneut zum Politikum geworden.

Die Kehrtwende nach dem Tod Stalins

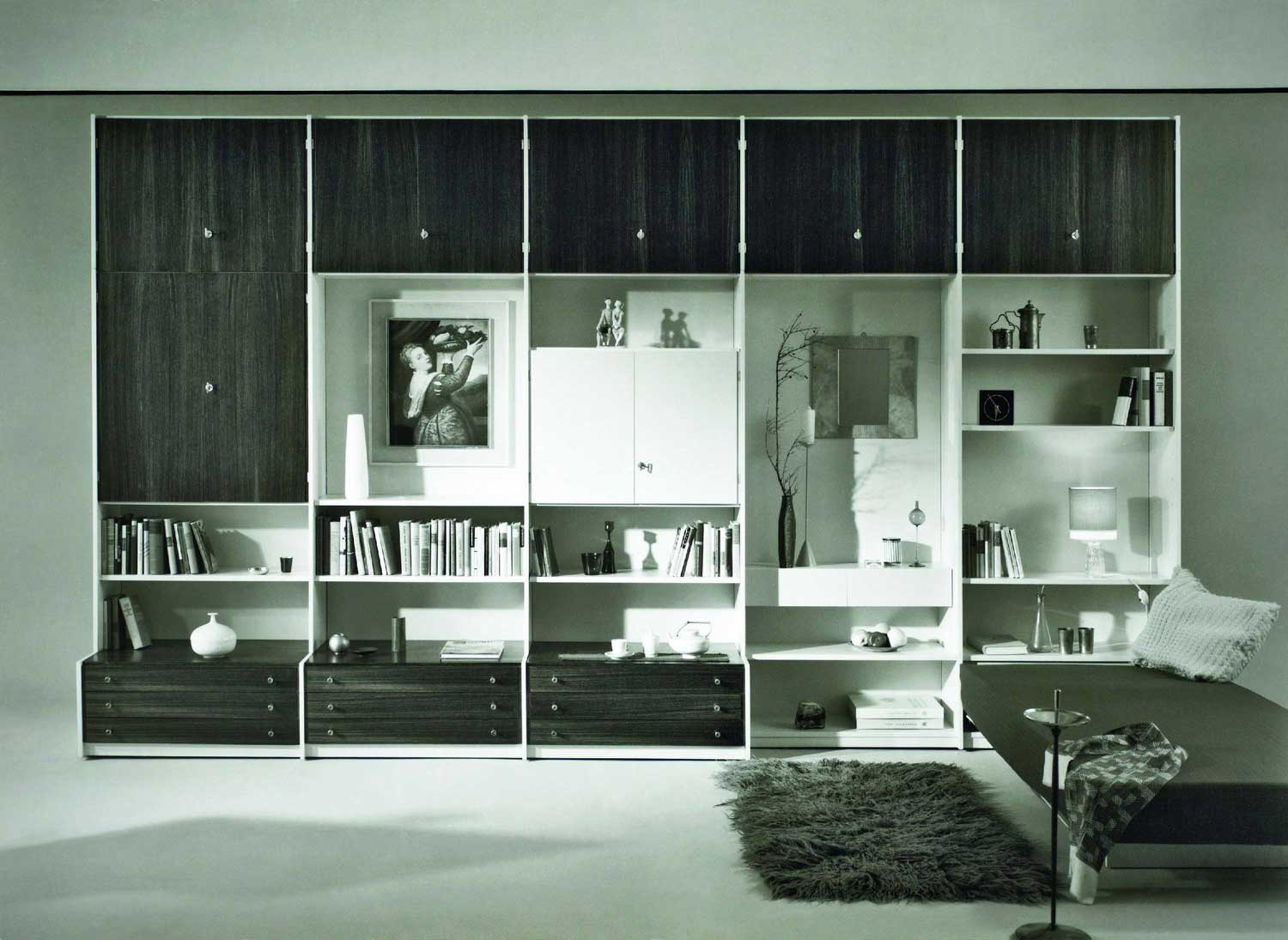

Erst als nach dem Tod Stalins 1953 die „Tauwetterperiode“ einsetzte, konnte in der DDR die offizielle Doktrin vorsichtig umgangen und mit einer Rückbesinnung auf die Formensprache der 20er-Jahre eine moderne Möbelgestaltung weiterentwickelt werden. Für Hellerau wurden die Bauhäusler Franz Ehrlich sowie der in Berlin als Hochschullehrer wirkende Selman Selmanagic tätig. Die Typenserie 602 von Franz Ehrlich aus den Jahren 1956/57 war überaus erfolgreich und erlangte Kultcharakter. Einen vergleichbaren Rang nahm später das von Rudolf Horn geschaffene Möbelprogramm MDW ein, obwohl die DDR-Führung es als zu reduziert zunächst öffentlich ablehnte. Es bot die passende Raumausstattung für den um 1970 beginnenden Massenwohnungsbau mit vorgefertigten, typisierten Platten – eine Idee, die ja bereits z. B. Bruno Paul mit seinen Holzhäusern umgesetzt hatte.

Die Möbelgestaltung war in der DDR lange Zeit nicht als ernsthafte künstlerische Leistung anerkannt, wurde aber als „Angewandte Kunst“ 1962 in die V. Deutsche Kunstausstellung in Dresden mit industriell gefertigten Produkten aufgenommen. Die Gestaltung sollte „sich von alten, kleinbürgerlichen Lebensgewohnheiten ebenso frei machen wie von modernistischen Formspielereien. Das Ansehen der industriellen Leistungen eines Landes wird nicht durch einige exklusive Formen bestimmt, sondern durch den technischen und künstlerischen Wert“ (Horst Michel, Kurator der Ausstellung). Damit begann der Versuch, die Formensprache der Moderne mit den Zielstellungen des Sozialismus zu verknüpfen.

Innenausstattungen als komplexe Gestaltungsleistung

Bereits in den Anfängen der Deutschen Werkstätten Hellerau stand die Gestaltung eines Raumensembles als Raumkunst im Mittelpunkt. In den letzten beiden Jahrzehnten der DDR setzte sich der Gedanke einer komplexen Gestaltung immer mehr durch. Er entsprach den gestiegenen Anforderungen an den Massenwohnungsbau ebenso wie einem erweiterten Kulturbegriff, der das kollektive Zusammenwirken der Gestaltenden und Produzierenden und zunehmend auch die Unverwechselbarkeit in den Vordergrund stellte.

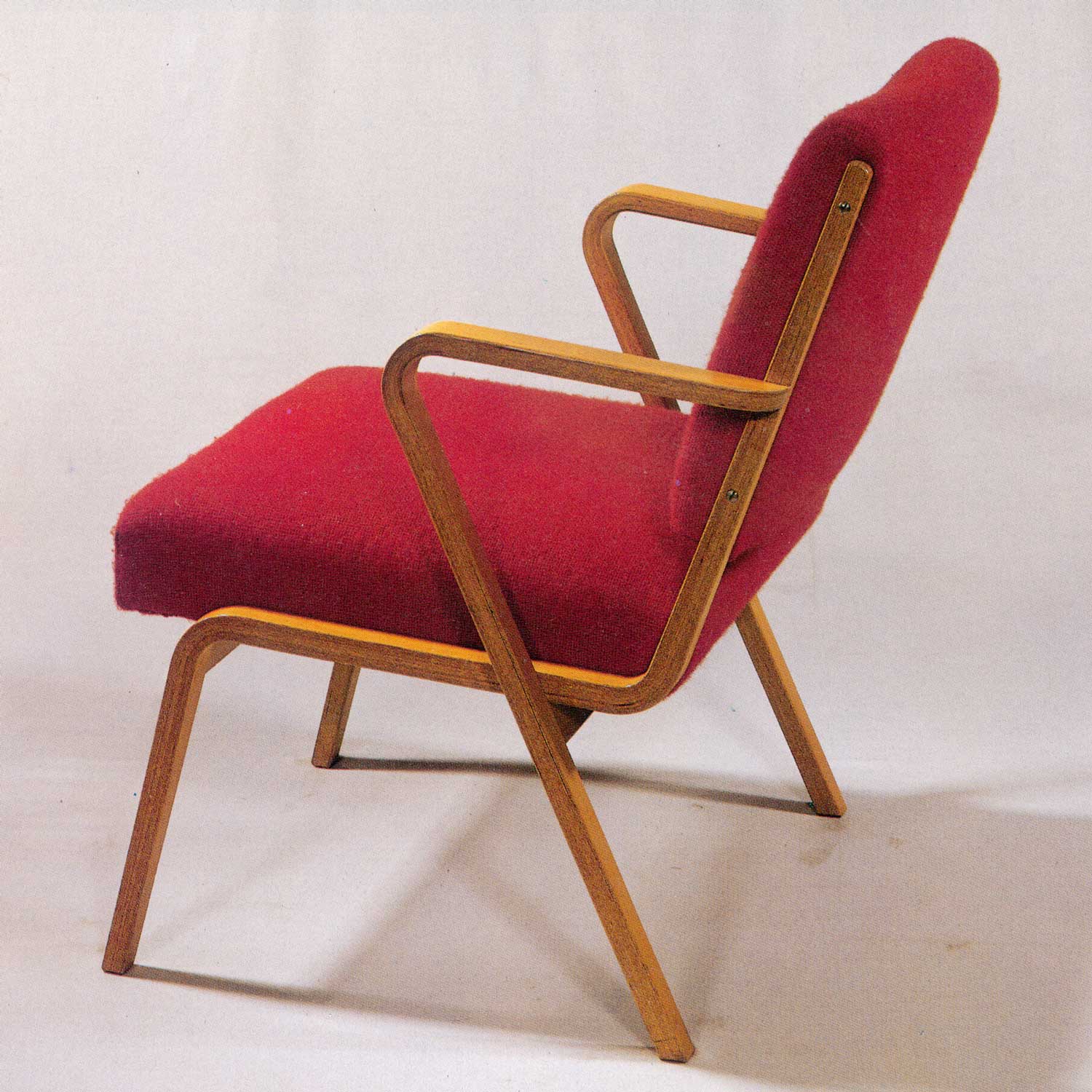

Armlehnsessel von Selman Selmanagić, Entwurf 1957, Ausführung 1959.

Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Kunstgewerbemuseum, Foto: Selman Selmanagić. Quelle: K.-P. Arnold, Hellerau: Vom Sofakissen zum Städtebau, Dresden, 1993, S. 251.

Furnierstuhl, Erich Menzel.

Copyright: Deutsche Werkstätten.

Stapelstuhl, Entwicklungsstelle der Deutschen Werkstätten, 1957.

Quelle: Klaus-Peter Arnold: Vom Sofakissen zum Städtebau, Dresden 1993, S. 250.

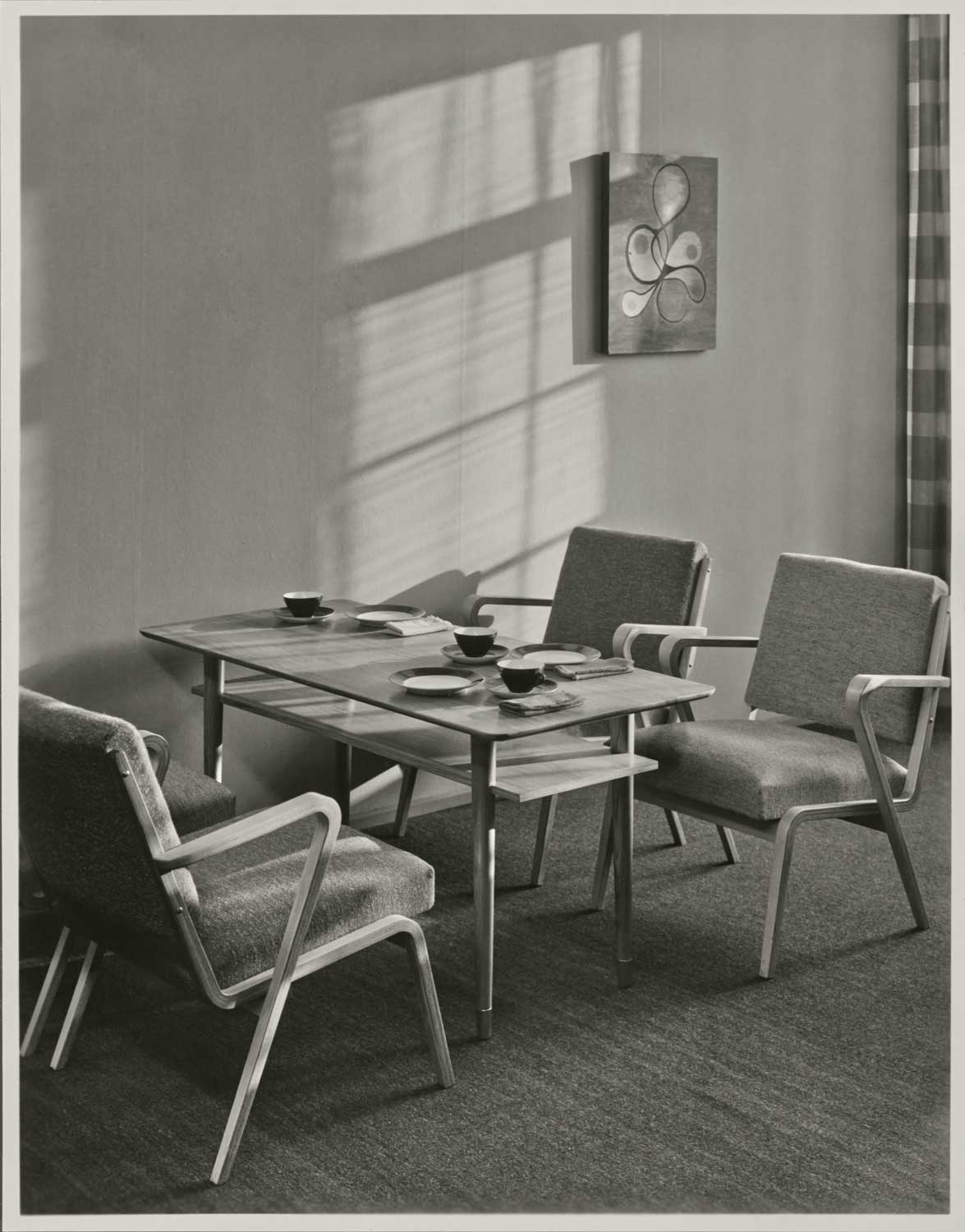

Selmanagićs Stühle

Deutsche Werkstätten/ Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden, Nr. F3926.

Montagemöbel der Serie "MDW", Entwicklung an der Hochschule für industrielle Formgestaltung in Halle, Burg Giebichenstein, Entwurf: Rudolf Horn u. a. für die Deutschen Werkstätten, 1967.

Sächsisches Staatsarchiv / Hauptstaatsarchiv Dresden, 11764 Deutsche Werkstätten Hellerau Nr. F5121.

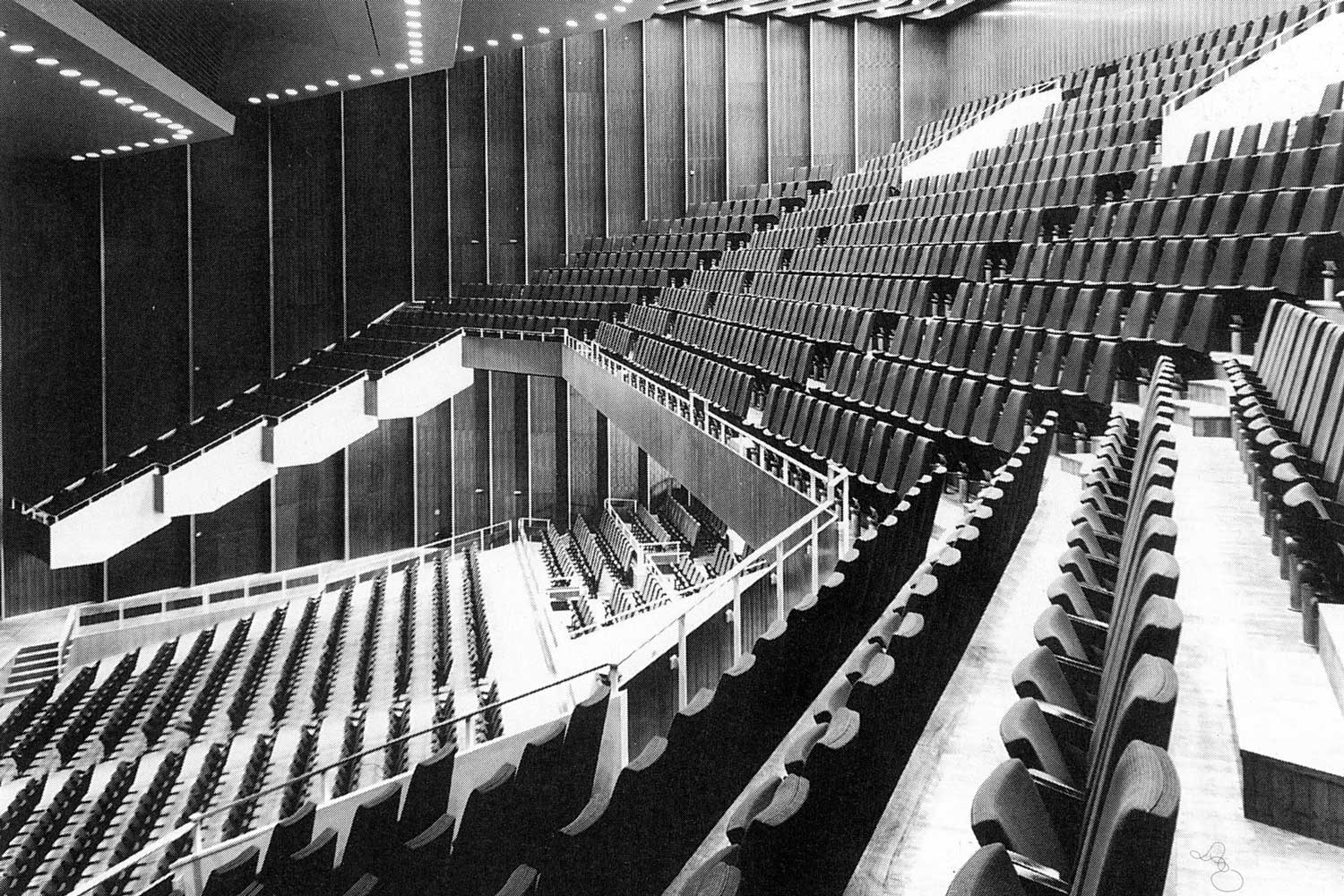

Kulturpalast Dresden, 1968.

Quelle: Zentralinstitut für Gestaltung (Hg.): Form und Zweck , Heft 1, Berlin 1968, S. 48.

Montagemöbel der Serie "MDW", Entwicklung an der Hochschule für industrielle Formgestaltung in Halle, Burg Giebichenstein, Entwurf: Rudolf Horn u. a. für die Deutschen Werkstätten, 1967.

Sächsisches Staatsarchiv / Hauptstaatsarchiv Dresden, 11764 Deutsche Werkstätten Hellerau Nr. F5059.

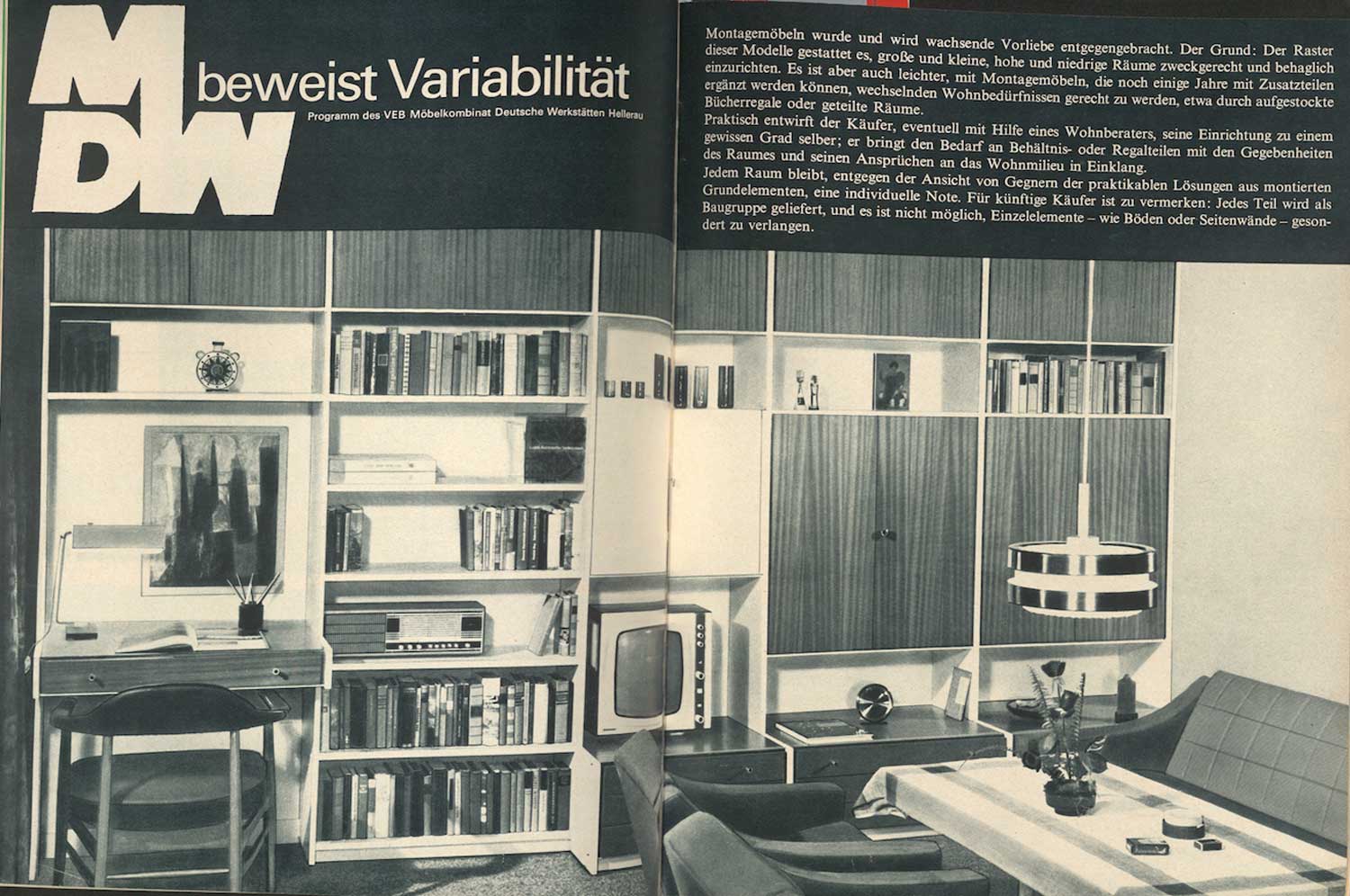

"MDW beweist Variabilität", Werbeanzeige der VEB Möbelkombinat Hellerau in der Zeitschrift Kultur im Heim,

Heft 2/1974.

Werbeanzeige des VEB Möbelkombinat Hellerau in der Zeitschrift Kultur im Heim,

Heft 2/1974.