Die Designerinnen der Deutschen Werkstätten Hellerau | Umbruch

Nach dem Ersten Weltkrieg kam der Aufbruch der ersten Jahre etwas ins Stocken, weil Frauen zunehmend in künstlerische Randbereiche wie die Textilkunst gedrängt wurden. Die Deutschen Werkstätten reagierten auf die hohe Nachfrage an modernen Gebrauchstextilien mit der Gründung eines Tochterunternehmens, der Deutsche Werkstätten Textilgesellschaft. Auch dort haben zahlreiche Frauen mit ihren Entwürfen für Stoffe und Tapeten die Produktpalette der Deutschen Werkstätten bereichert, auch wenn ihr Schaffen bislang nahezu ungewürdigt geblieben ist.

Inhalte dieses Artikels

Mustercoupon mit Etikett "Indanthren", Bertha Senestréy (Entwurf), DEWETEX (Ausführung), um 1925.

Kunstgewerbemuseum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Inv.-Nr. 53322. © Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Kunstgewerbemuseum, Foto: Robert Vanis.

Die zweite Generation (1918 bis 1938)

Der Aufbruch der ersten Jahre, der bei den Deutschen Werkstätten eine so vielfältige Mitarbeit der Frauen an der Reformbewegung hervorbrachte, stagnierte nach dem Ersten Weltkrieg. Zwar waren auch nach dem Krieg etliche Frauen als künstlerische Mitarbeiterinnen tätig, aber sie fanden sich vor allem im Bereich der sogenannten Flächenkunst. Obwohl sich Kunstgewerbeschulen und andere Bildungseinrichtungen den Frauen zunehmend öffneten und die Professionalisierung der weiblichen Arbeit ausgebaut wurde, drängte der zeitgenössische Diskurs über die spezifischen künstlerischen Fähigkeiten von Frauen sie in Randbereiche wie die Textilkunst. Weil das weibliche Schaffen nicht mehr zu verhindern war, versuchte man es zumindest unter Kontrolle zu halten. Schließlich kulminierte diese Entwicklung trotz der Öffnung der meisten Akademien im Jahr 1919 ein Jahr darauf in der Ausgrenzung der Frauen am Bauhaus.

Dennoch haben Frauen auch weiterhin für die Deutschen Werkstätten entworfen beziehungsweise Produkte über das Unternehmen vertrieben, dadurch die Produktpalette der Werkstätten geprägt und maßgeblich zu ihrem Erscheinungsbild beigetragen. Durch die Marginalisierung ihrer Beiträge und das Verschwinden ihrer Werke aus dem Fokus der Geschichtsschreibung sind zeitweilig auch einige wichtige Aspekte der Unternehmensgeschichte in Vergessenheit geraten.

Textil und Tapeten

Mit der Gründung des Tochterunternehmens Deutsche Werkstätten Textilgesellschaft im Jahr 1923 wollten die Deutschen Werkstätten auf die hohe Nachfrage an modernen Gebrauchstextilien wie Teppichen, Vorhängen, Bezugsstoffen oder Tischtüchern reagieren. Um dem raschen Wandel des Geschmacks in diesem Segment zu begegnen und den Kunden eine möglichst große Bandbreite an modernen Dekoren anzubieten, hatten die Deutschen Werkstätten ein umfangreiches Netzwerk an Designerinnen und Designern aufgebaut. Neben Josef Hillerbrand, Karl Bertsch, Heinrich Sattler oder Ernst Böhm lieferten vor allem Lisl Bertsch-Kampferseck, Elisaberth Eimer-Raab, Ruth Hildegard Geyer-Raack, Irmgard Harras oder Bertha Senestréy Entwürfe für die Textilgesellschaft. Eine ähnliche Dichte von Designerinnen lässt sich im Bereich der Tapetenentwürfe der Deutschen Werkstätten Hellerau beobachten. Hier stechen vor allem Emmy Seyfried, Lotte Frömmel-Fochler oder auch Wanda Gmelin hervor. Die meisten dieser Designerinnen haben sowohl Entwürfe für Textilien als auch Tapeten an die Werkstätten geliefert.

Zu den später erfolgreichen Designerinnen der Deutschen Werkstätten zählt Else Wenz-Viëtor. Über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten entwickelte sie ihren Stil stetig weiter und prägte das Sortiment der Deutschen Werkstätten maßgeblich. Bei der Fülle und ästhetischen Qualität ihrer Entwürfe ist es verwunderlich, dass dieser Bereich ihres Schaffens bislang nahezu ungewürdigt geblieben ist. Bereits zu Beginn der 1910er-Jahre entwarf sie neben Möbeln auch Glas-, Metall- und Porzellangefäße sowie Lampen und Teppiche für das Unternehmen.

Kommode, Modell "Nr. 11674", Else Wenz-Viëtor, 1913, Deutsche Werkstätten (Ausführung), 1915.

Kunstgewerbemuseum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Inv.-Nr. 57254. © Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Kunstgewerbemuseum, Foto: Robert Vanis.

Vitrinenschrank, Modell "Nr. 150/3", Else Wenz- Viëtor, Deutsche Werkstätten Hellerau (Ausführung), 1925.

Kunstgewerbemuseum Dresden, Inv.-Nr. 57239. © Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Kunstgewerbemuseum, Foto: Robert Vanis.

Tapetenmusterkarte, Emmy Seyfried (Entwurf), Breisach am Rhein, 1921-1922.

Fonds Nr. 245-A, Kunstgewerbemuseum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Inv.-Nr. 32209-95. © Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Kunstgewerbemuseum, Foto: Robert Vanis.

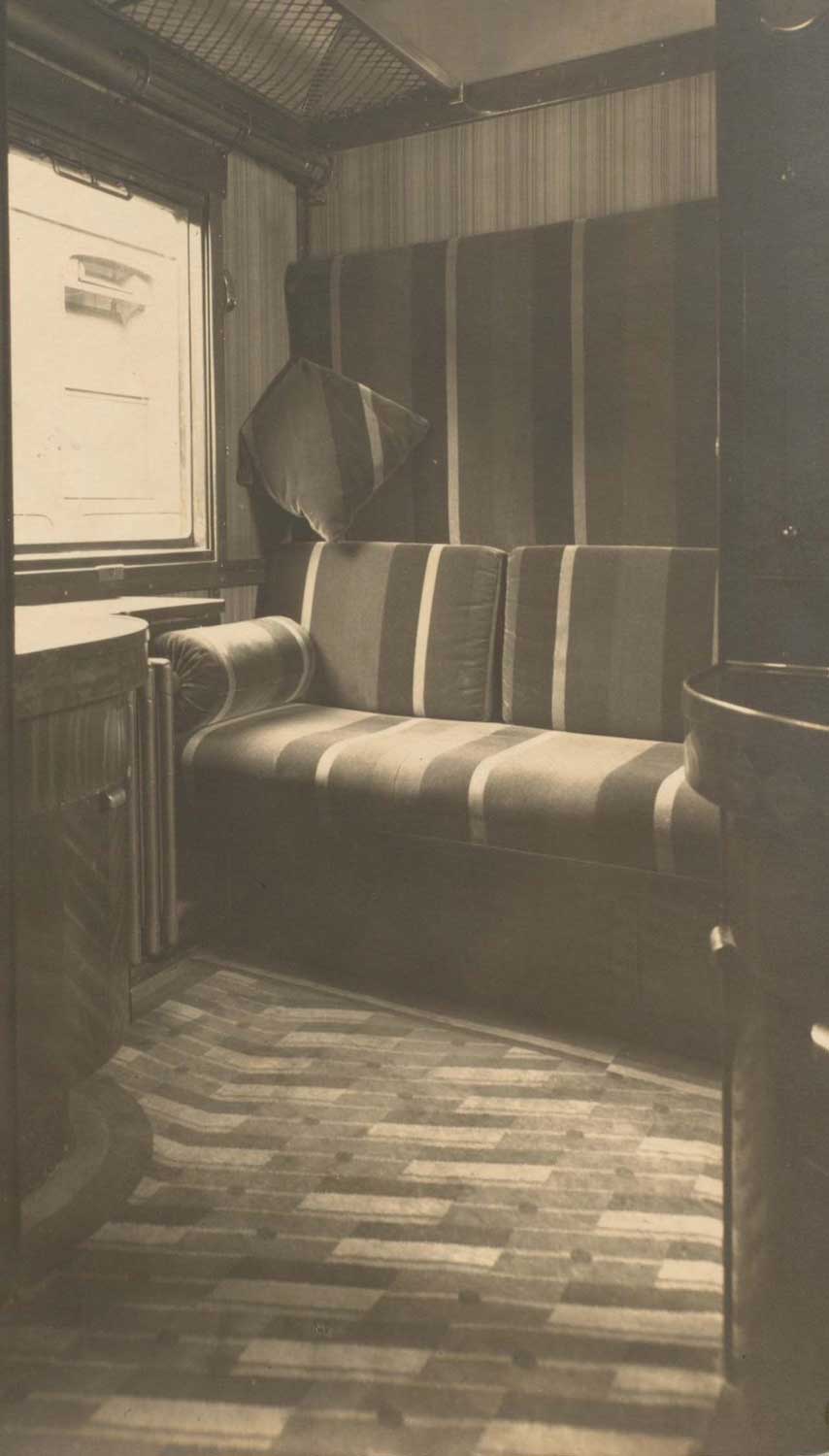

Ausstattung Mitropa-Schlafwagen "Nr. 22811", Lisl Bertsch-Kampferseck (Textil), Karl Bertsch (Möblierung), 1927.

Deutsche Werkstätten / Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden, Nr. 7322.

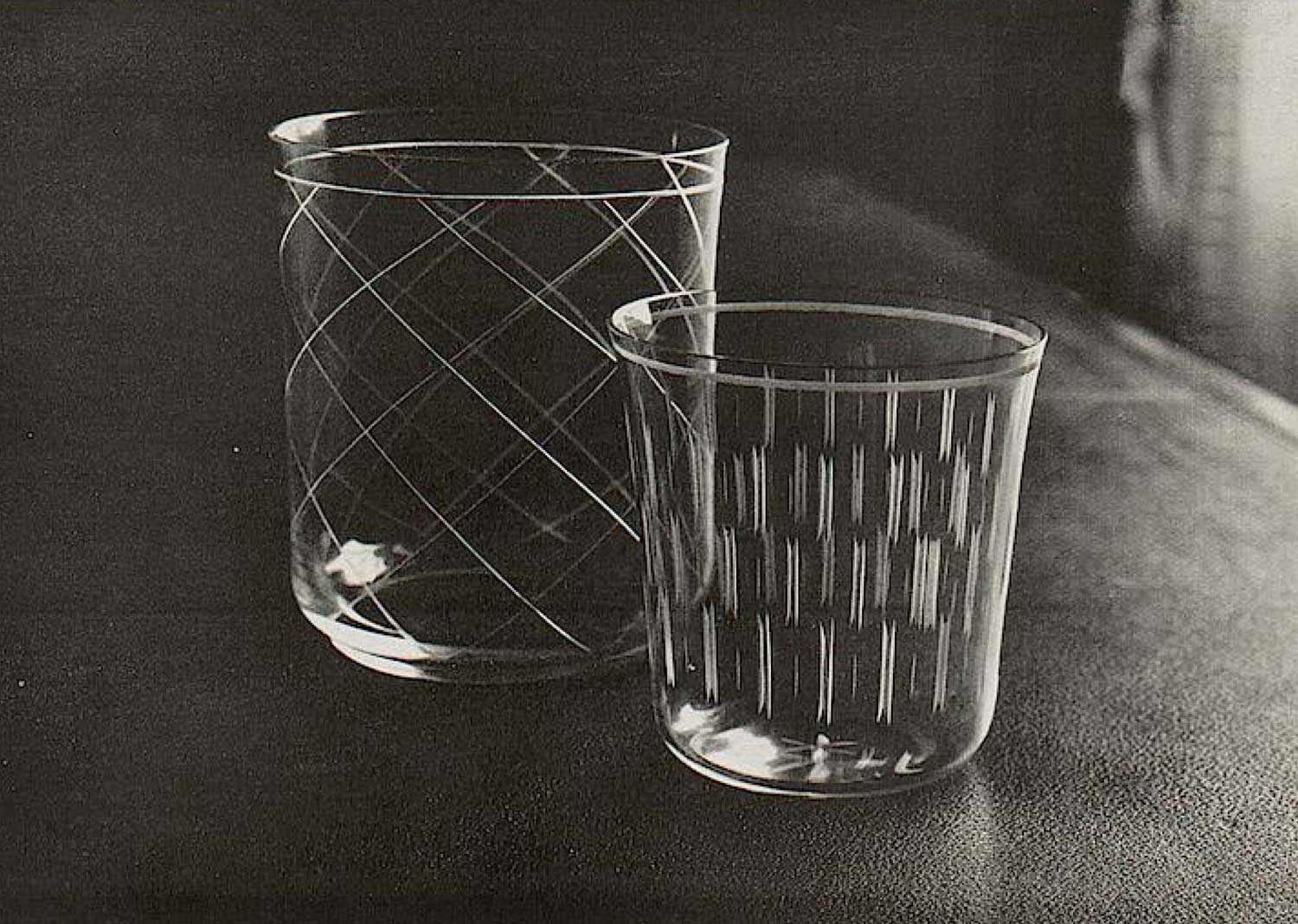

Produktfotografie "Wassergläser", Hedda Reidt, 1929, Else Wenz-Viëtor (Gläser).

Deutsche Werkstätten / Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden, Nr. F4420.