Die Designerinnen der Deutschen Werkstätten Hellerau | Aufbruch

Der Unternehmer Karl Schmidt sah Frauen als integralen Bestandteil und Motor der Kunstgewerbebewegung sowie wirtschaftliche Kraft an. Für die Deutschen Werkstätten arbeiteten nicht weniger als 53 Designerinnen, die damit einen wichtigen und innovativen Beitrag zur Designgeschichte leisteten. Sie entwarfen insbesondere Möbel und Einrichtungegegenstände – ein Bereich, der bislang Männern vorbehalten war –, aber auch Mode, Spielzeug, Textilien und Tapeten. Zu den ersten Gestalterinnen der Deutschen Werkstätten zählten Gertrud Kleinhempel, Margarete Junge und Marie von Geldern-Egmond, deren Entwürfe dem noch jungen Unternehmen mit zum Durchbruch verhalfen.

Inhalte dieses Artikels

Nähstube in den Deutschen Werkstätten, um 1911.

© Sächsisches Staatsarchiv / Hauptstaatsarchiv Dresden, 11764 Deutsche Werkstätten Hellerau Nr. F1377.

Die erste Generation (1898 bis 1918)

Die Aufbruchstimmung der Reformbewegung um 1900 eröffnete vielen Künstlerinnen und Designerinnen eine professionelle Laufbahn im kreativen Bereich. Für die Deutschen Werkstätten arbeiteten nicht weniger als 53 Designerinnen, die damit einen wichtigen und innovativen Beitrag zur Designgeschichte leisteten. Sie entwarfen insbesondere Möbel und Einrichtungegenstände – ein Bereich, der bislang Männern vorbehalten war –, aber auch Mode, Spielzeug, Textilien und Tapeten.

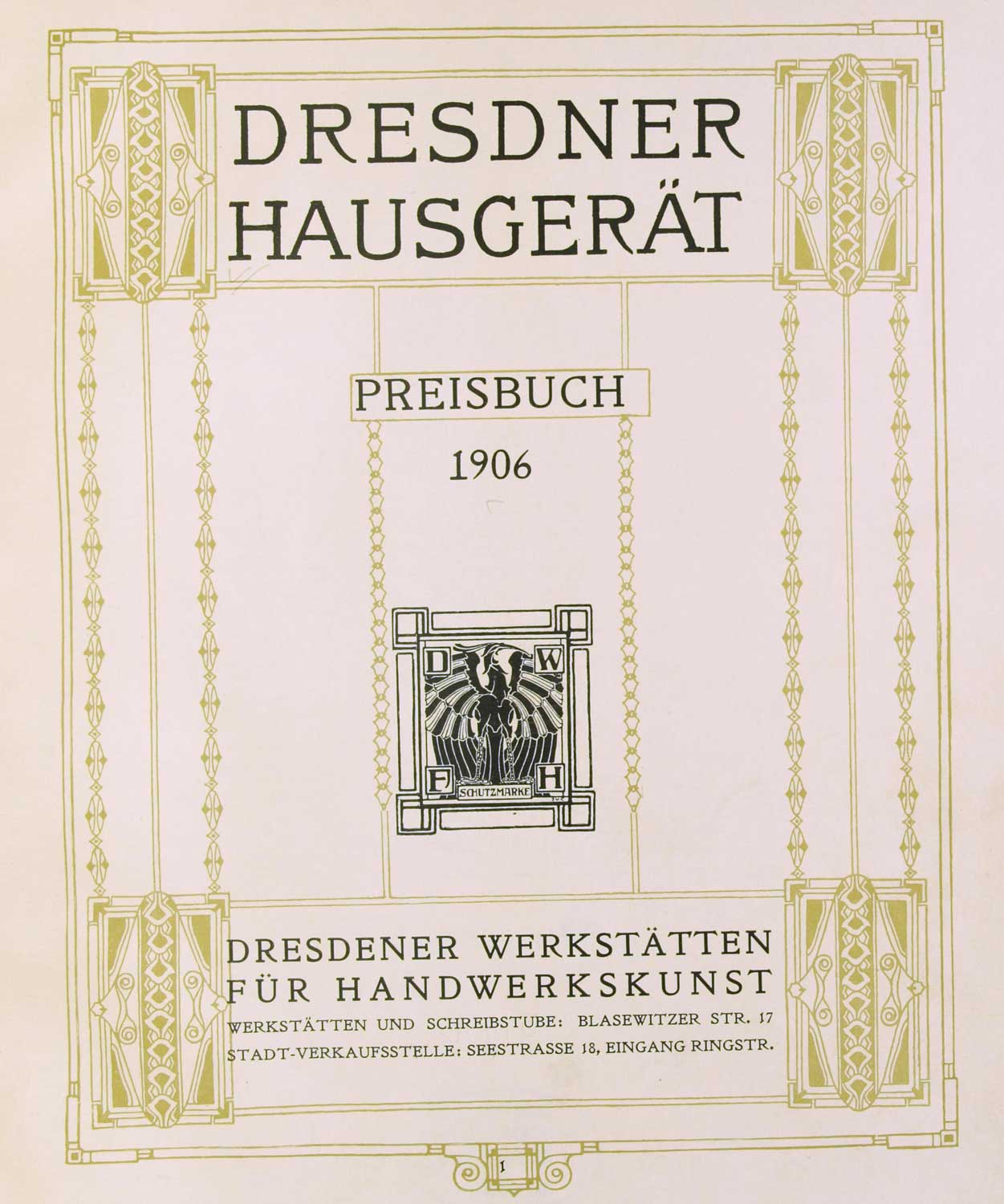

Die Deutschen Werkstätten nannten in Preisbüchern, Werbeanzeigen oder auf Ausstellungen erstmals explizit die Gestalterinnen und Gestalter ihrer Produkte. Damit wurde den Frauen eine Öffentlichkeit zuteil, von der sie bis dahin ausgeschlossen waren. Der Unternehmer Karl Schmidt sah Frauen als integralen Bestandteil und Motor der Kunstgewerbebewegung sowie wirtschaftliche Kraft an. Nie thematisierte Schmidt den sonst üblicherweise erwähnten Dilettantismus der Frauen, sondern bemühte sich sowohl für seine männlichen als auch weiblichen Angestellten um eine gute und auch künstlerisch anspruchsvolle Ausbildung.

Möbel

Zu den ersten Gestalterinnen der Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst zählten Gertrud Kleinhempel, Margarete Junge und Marie von Geldern-Egmond. Ihre Möbelentwürfe präsentierte das Unternehmen bereits ab 1899 erfolgreich der Öffentlichkeit auf internationalen Ausstellungen. Die Gestalterinnen engagierten sich intensiv in der Reformbewegung und gehörten später zu den ersten Frauen, die dem Deutschen Werkbund beigetreten sind.

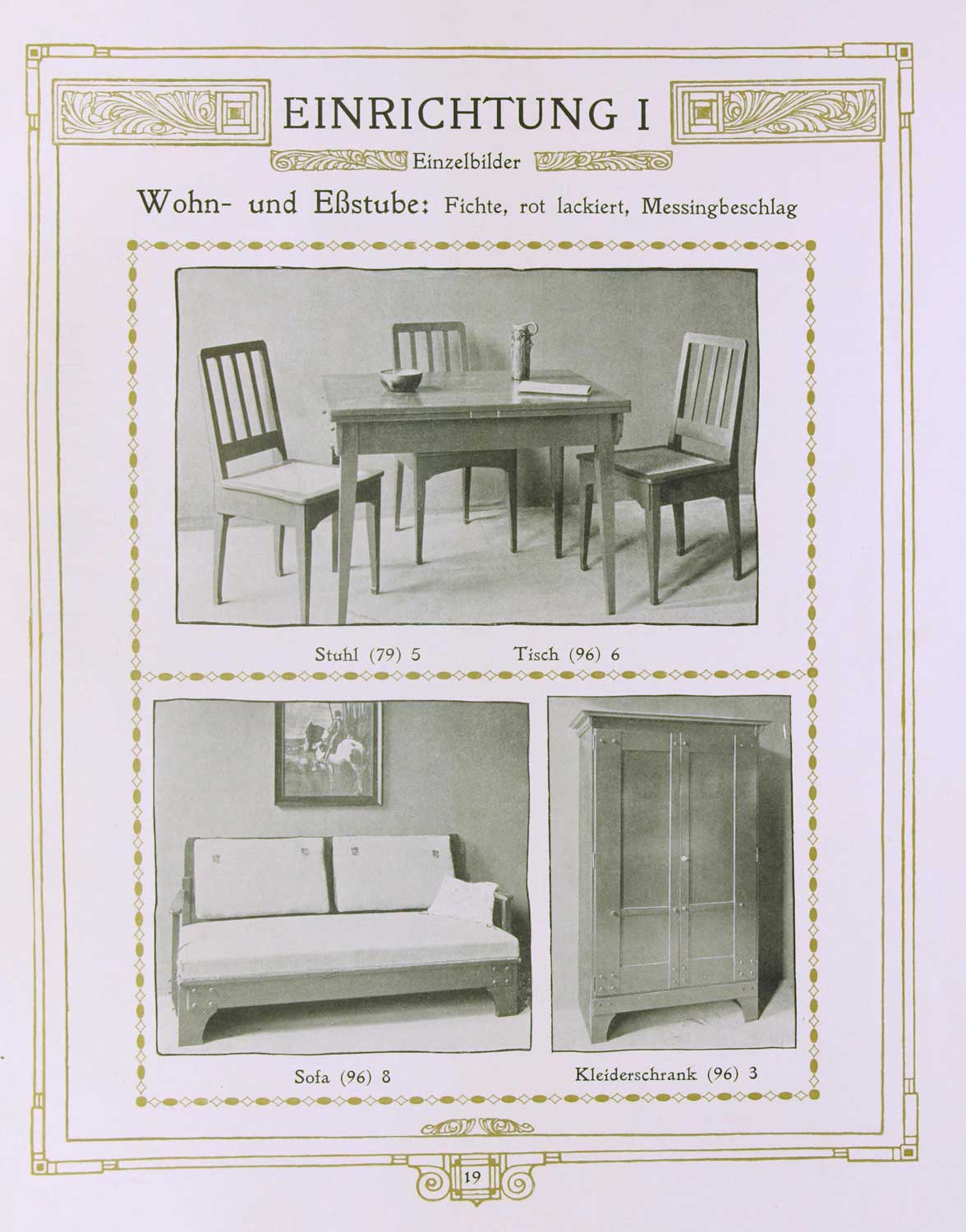

Kleinhempels Möbel der Anfangszeit sind vor allem schlicht und funktional – sie erfüllten konsequent Schmidts Forderung nach ästhetisch anspruchsvollen, aber unaufdringlichen Entwürfen, die in serieller Herstellung preisgünstig für breite Bevölkerungsschichten produziert werden sollten.

Die drei Designerinnen markierten nicht nur die Aufbruchstimmung der Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst, sondern auch den Beginn der weiblichen Karrieren im Design. Einige ihrer Werke stehen charakteristisch für die Positionierung des neu gegründeten Unternehmens und für die Reformbewegung, der sie mit ihren Entwürfen mit zum Durchbruch verholfen haben. Dadurch konnten sie die Neuorientierung der deutschen Raumkunst entschieden vorantreiben und gerade in der Umbruchszeit neue Handlungsspielräume für Frauen eröffnen.

Mode

Auf der Suche nach neuen Kleiderformen unter emanzipatorischen, ästhetischen und reformerischen Gesichtspunkten fanden viele Künstlerinnen innerhalb der Kunstgewerbe- und Lebensreformbewegung eine Nische für sich. Im Ausstellungshaus Am Grünen Zipfel 32 wurden um 1912 dauerhaft „Hellerauer Frauenkleider“ und Modeartikel ausgestellt, teilweise von Künstlerinnen, die zuvor im Sonderkatalog der Dresdner Firma Renner zu sehen waren: Kleider von Anna Muthesius, Johanna Dohrn und Marie von Geldern-Egmond sowie Hüte von Margarete Mühlhausen und Schmuck von Charlotte Krause.

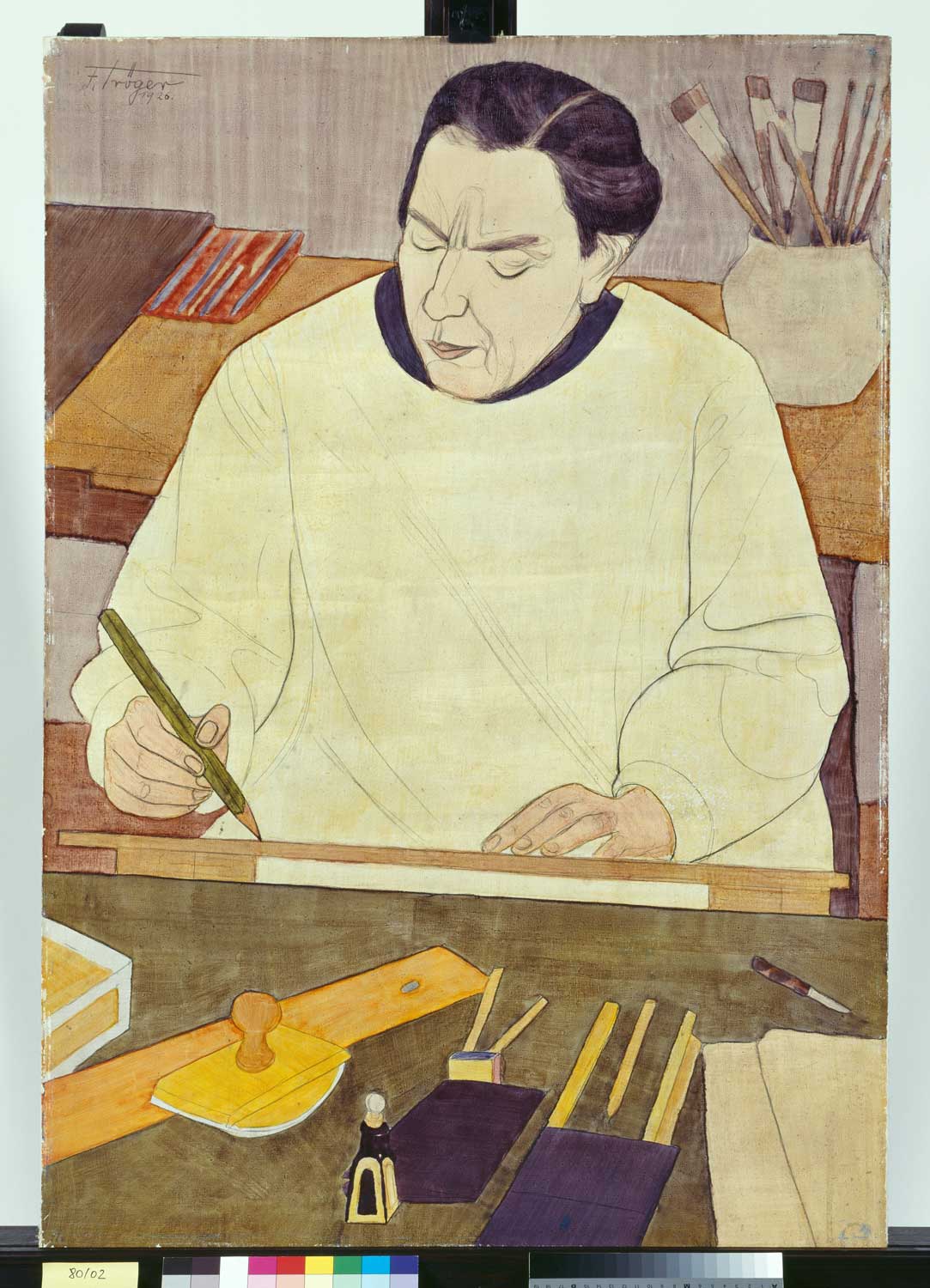

Bildnis Margarete Junge, Fritz Tröger, 1926.

Albertinum / Galerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Inv.-Nr. 80/02. © Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Albertinum / GNM, Foto: Elke Estel/Hans-Peter Klut.

Porträt von Gertrud Kleinhempel, um 1905.

Historisches Museum Bielefeld.

Polstersessel Modell "Nr. 2992", Marie von Geldern- Egmont, um 1905, Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst.

Landesamt für Denkmalpflege Sachsen. © Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Kunstgewerbemuseum, Foto: Robert Vanis.

Blumentisch Modell "Nr. 42", Margarete Junge, um 1903, Werkstätten für deutschen Hausrat, Theophil Müller, Dresden.

Privatbesitz, München. © Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Kunstgewerbemuseum, Foto: Robert Vanis.

Waschkommode mit Spiegel, Variante zu Modell 1108, Gertrud Kleinhempel, Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst,

1901 Entwurf, 1906 Ausführung. Kunstgewerbemuseum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Inv.-Nr. 43555. © Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Kunstgewerbemuseum, Foto: Robert Vanis.

Verkaufsstelle der Deutschen Werkstätten Hellerau in Dresden auf der Prager Straße 11 vor 1945.

© SLUB / Deutsche Fotothek.

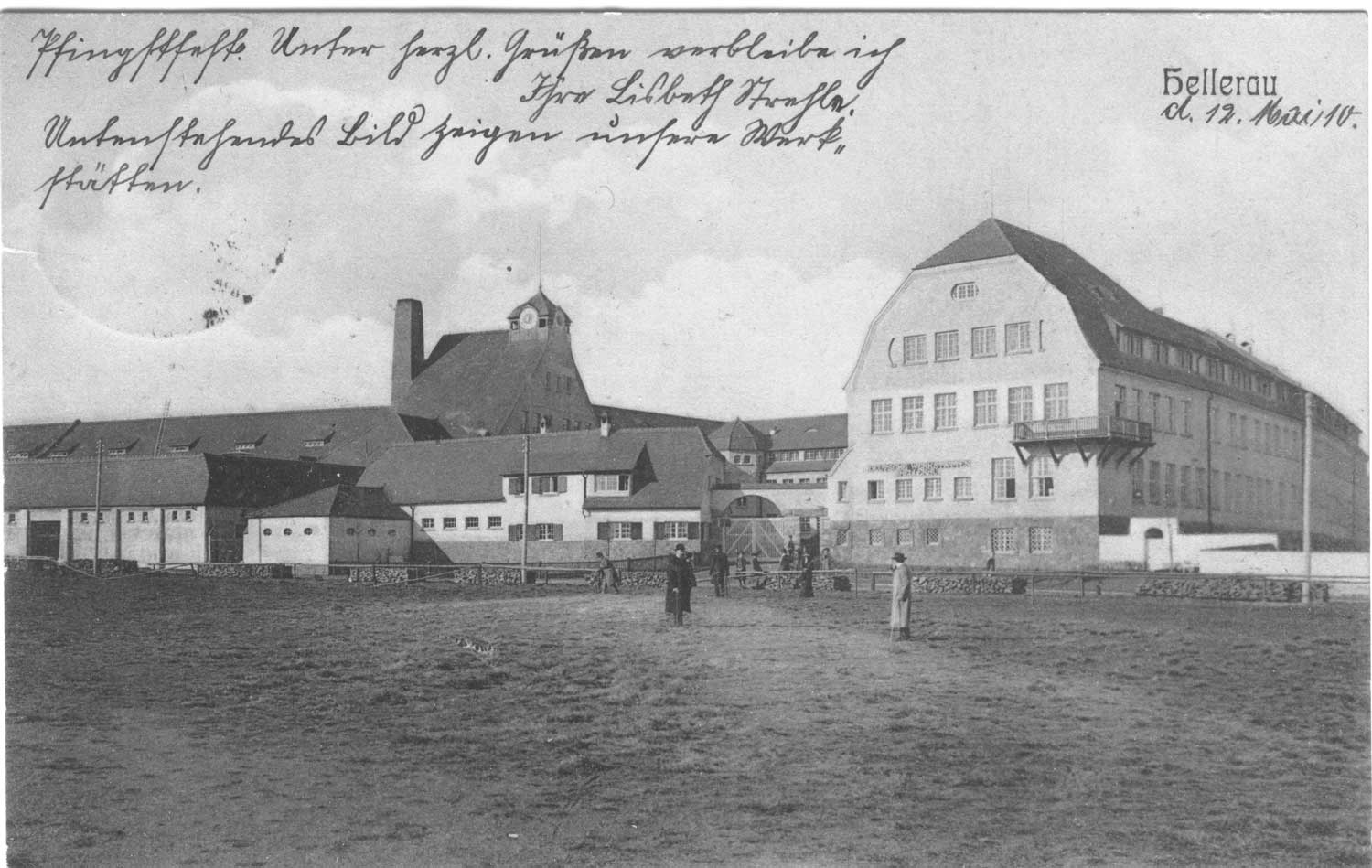

Fabrikansicht.

Privatsammlung Siegfried Bannack.

Deckblatt des Preisbuches Dresdner Hausgerät, Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst,

Johann Vincenz Cissarz, Hellerau, 1906.

Einrichtung I: Wohn- und Eßstube, aus dem Preisbuch Dresdner Hausgeräte, Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst,

Johann Vincenz Cissarz, 1906.

Signet der Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst, Johann Vincent Cissarz, 1905.

Quelle: K.-P. Arnold, Hellerau: Vom Sofakissen zum Städtebau, Dresden, 1993, S. 382.

Erstes Warenzeichen und Firmensignet der Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst, Johann Vincent Cissarz, 1901-1902.

Quelle: K.-P. Arnold, Hellerau: Vom Sofakissen zum Städtebau, Dresden, 1993, S. 382.

Karl Schmidt-Hellerau, der Begründer der Hellerauer Werkstätten, der Gartenstadt Hellerau und des Werkbundes, vor seinem Garten, 1948.

© SLUB / Deutsche Fotothek / Walter Möbius.

Deutsche Werkstätten, Maschinenhaus, 1949.

© SLUB / Deutsche Fotothek.

Stuhlbau in den Deutschen Werkstätten, um 1911, Deutsche Werkstätten Hellerau.

Sächsisches Staatsarchiv / Hauptstaatsarchiv Dresden, 11764 Deutsche Werkstätten Hellerau Nr. F1343.

Malerei in den Deutsche Werkstätten, 1911, Deutsche Werkstätten Hellerau.

Sächsisches Staatsarchiv / Hauptstaatsarchiv Dresden, 11764 Deutsche Werkstätten Hellerau Nr. F1303.

Lackiererei in den Deutschen Werkstätten, um 1911, Deutsche Werkstätten Hellerau.

Sächsisches Staatsarchiv / Hauptstaatsarchiv Dresden, 11764 Deutsche Werkstätten Hellerau Nr. F1378.

Grundriss des Erdgeschosses des Fabrikgebäudes der Deutschen Werkstätten für Handwerkskunst in Form einer Schraubzwinge.

Entwurf: Richard Riemerschmid. Zeichnung: Dr.-Ing. Nils Schinker. Quelle: Dr.-Ing. nils Schinker: Die Gartenstadt Hellerau 1909-1945, Dresden, 2013, S. 205.

Berlin. Blick zum Ladengeschäft der "Deutschen Werkstätten Hellerau". Nachtaufnahme.

Foto: Heinz Märker, um 1930. © SLUB / Deutsche Fotothek / Märker, Heinz Lizenz: Freier Zugang - Rechte vorbehalten.

Reformmoderaum im Ausstellungspalast während der Ausstellung der Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst, 1903-1904.

Foto: unbekannt. Sächsisches Staatsarchiv / Hauptstaatsarchiv Dresden, 11764 Deutsche Werkstätten Hellerau Nr. F7616 / 38.