Die Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze | Festspiele

Nachdem Wolf Dohrn den Genfer Musikpädagogen Emile Jaques-Dalcroze nach Hellerau geholt hatte, wurde die Gartenstadt rasch zum Zentrum einer international bekannten europäischen Rhythmikbewegung. Die Bildungsanstalt zog in kurzer Zeit eine stetig wachsende Anzahl von Schülerinnen und Schülern aus dem In- und Ausland an. Höhepunkt des Ausbildungsjahres waren die sommerlichen Festspiele mit großen szenischen Aufführungen vor internationalem Publikum. Der 1. Weltkrieg beendete diese Entwicklung und der aufkeimende Nationalismus vertrieb Dalcroze endgültig aus Hellerau.

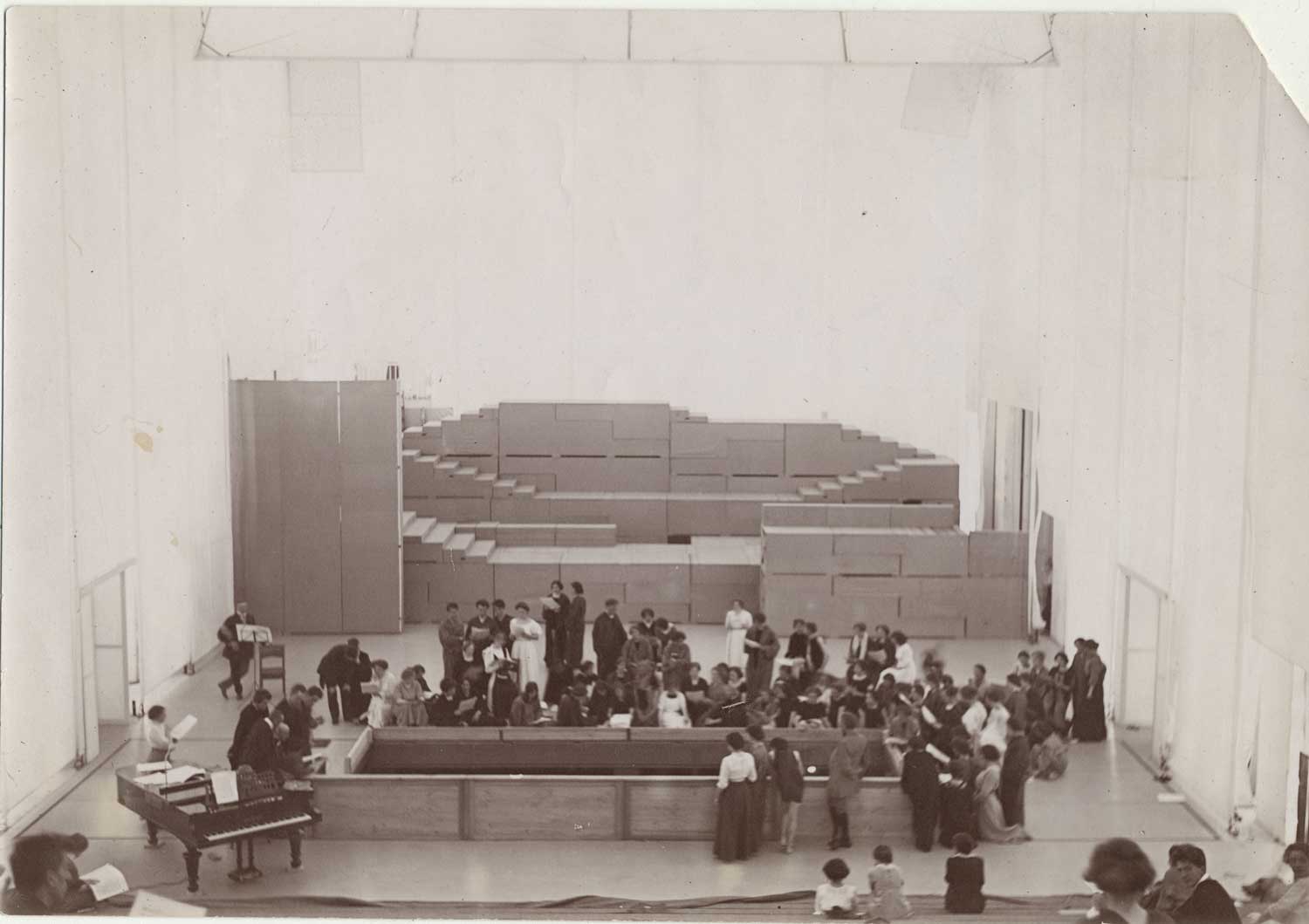

Probe für die Aufführung von Orpheus und Eurydike von Christoph Willibald Gluck im Großen Saal, 1913.

Quelle: Bibliothèque de Genève.

Europäische Rhythmikbewegung in Hellerau

Wolf Dohrn machte Hellerau mit der Verwirklichung seiner ehrgeizigen Pläne, ein urbanes Gesamtkunstwerk als Einheit von Arbeiten, Leben und Kunst zu schaffen, in den Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges weltberühmt. Gegen den Widerstand von Schmidt und Riemerschmid setzte er den Bau des Festspielhauses durch und holte im Herbst 1910 den Genfer Musikpädagogen Emile Jaques-Dalcroze nach Hellerau, der hier seine Bildungsanstalt für Musik und Rhythmus aufbaute. Zum ersten Kurs 1910/11 brachte Dalcroze noch 46 Schülerinnen und Schüler aus Genf mit, 1913/14 studierten bereits 495 junge Leute aus 15 Nationen in der Bildungsanstalt. Die Gartenstadt wurde damit rasch zum Zentrum einer international bekannten europäischen Rhythmikbewegung.

Kurze Glanzzeit und jähes Ende

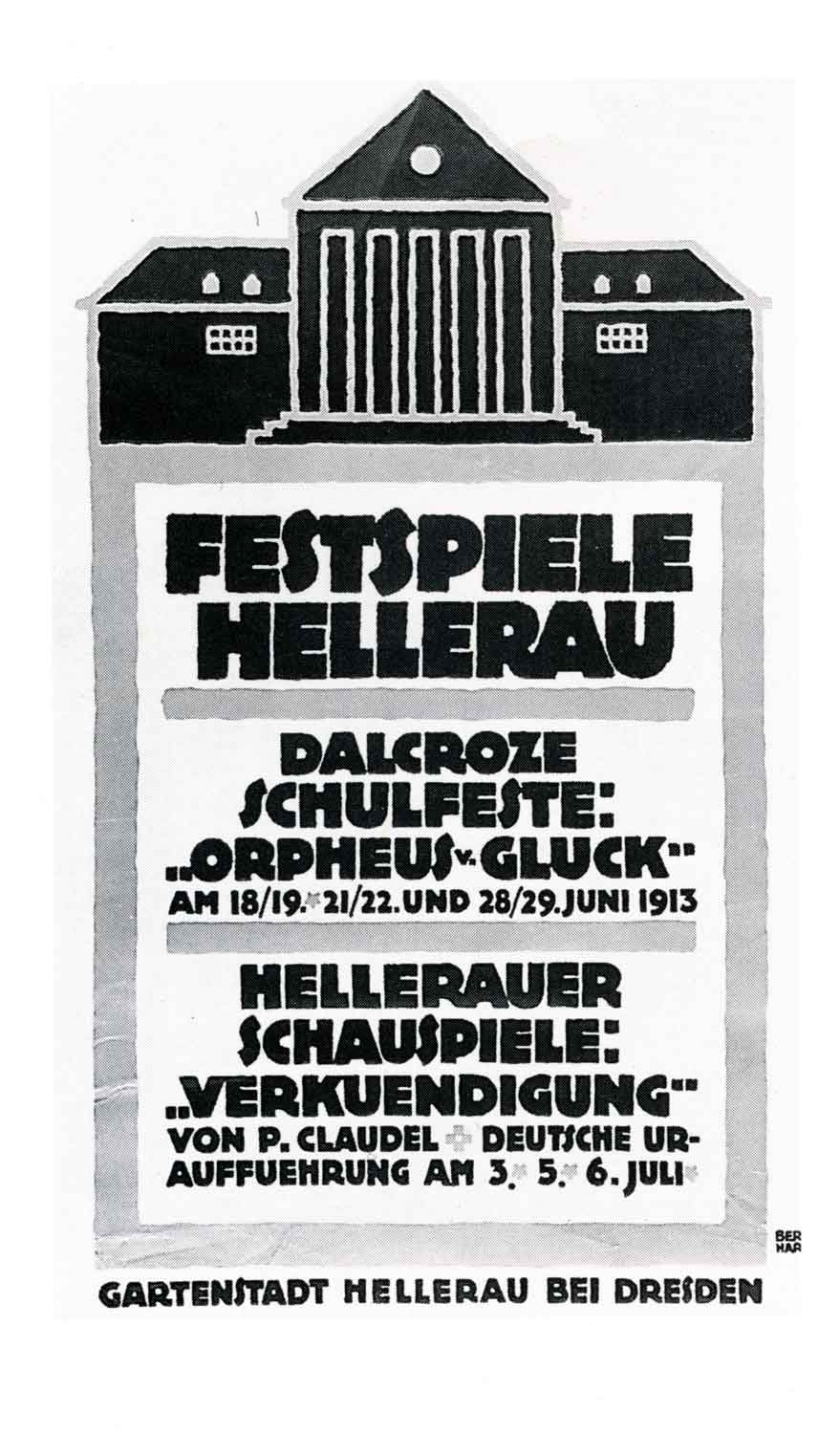

Höhepunkt des Ausbildungsjahres waren die sommerlichen Festspiele, die jedoch nur 1912 und 1913 stattfanden. Dies hatte zwei Gründe: erstens war 1911 der Bau der Bildungsanstalt noch nicht fertiggestellt und zweitens war Emile Jaques-Dalcroze Anfang 1914 in seine Heimatstadt Genf zurückgekehrt, um die Feierlichkeiten der hundertjährigen Zugehörigkeit der Stadt zur Schweizer Eidgenossenschaft zu organisieren. Durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Sommer konnte er nicht mehr nach Hellerau zurückreisen. Zudem unterzeichnete Jaques-Dalcroze den „Genfer Protest“ anlässlich der Beschießung der Kathedrale von Reims durch deutsche Truppen. Der danach einsetzende Nationalismus machte seine Rückkehr in die Gartenstadt unmöglich und in der Dresdner Presse wurde innerhalb weniger Monate aus dem „hoch verehrten und geschätzten Meister“ der „ungeliebte, arrogante Schweizer“.

Höhepunkte der Theatergeschichte

Trotz dieser tragischen Entwicklung waren die vier Jahre, in denen die Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze existierte, äußerst erfolgreich verlaufen. Die Schülerzahlen aus dem In- und Ausland waren stetig gewachsen und auch die zwei Wochen dauernden Schulfeste zum Schuljahresende hatten großen Erfolg. Die szenischen Aufführungen von „Orpheus und Eurydike“ von Christoph Willibald Gluck im Juli und die Welturaufführung von Paul Claudels „Mariä Verkündigung“ im Oktober 1913 zogen über 5.000 Besucher an. Die Aufführungen lockten die bedeutendsten Vertreter der europäischen Avantgarde in die Gartenstadt und verliehen ihr das Flair eines Festspielortes. So hatte sich Hellerau innerhalb weniger Jahre von einer im Sinn der Lebensreformbewegung angelegten Siedlung in eine weltweit hoch geschätzte Kulturstätte verwandelt.

Émile Jaques-Dalcroze und Schülerinnen und Schüler in einem Außenbereich der Bildungsanstalt, um 1911.

Quelle: Bibliothèque de Genève.

Rhythmikübungen, Juni 1915.

Quelle: Irene Meissner, © Deutscher Werkbund Sachsen e.V.

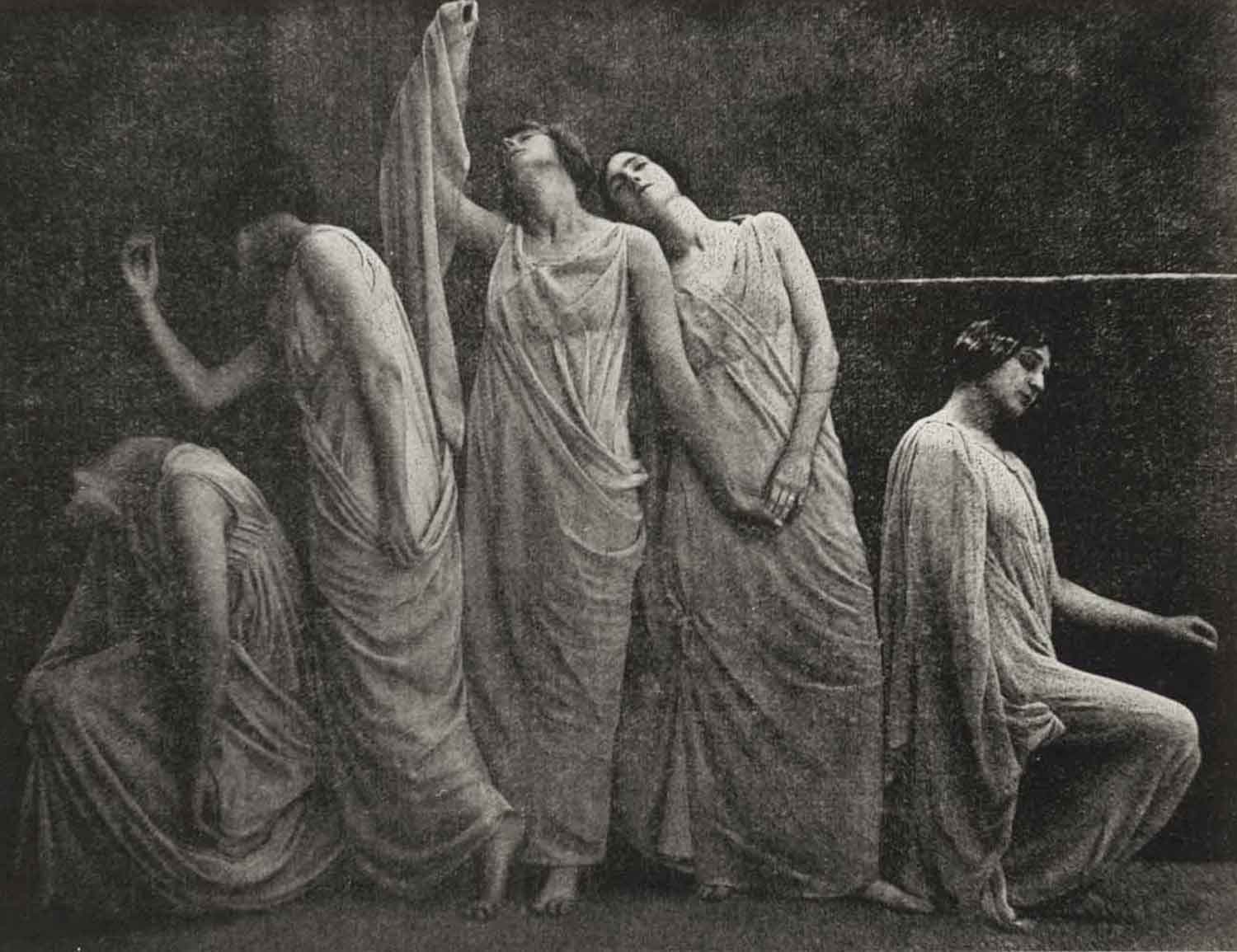

Motiv aus den plastischen Gruppenübungen, um 1911.

Foto: Paul Denso, Quelle: Bildungsanstalt Jaques- Dalcroze (Hrsg.): Der Rhythmus: Ein Jahrbuch. 1. Band, Hellerau, 1911, S. 57.

Schauspielerinnen während einer Aufführung im Großen Saal des Festspielhauses.

Quelle: Bibliothèque de Genève.

Gruppenbild vor einem kleinen Pensionshaus, 1912–1914.

Quelle: Bibliothèque de Genève.

Schülerinnen und Schüler der Bildungsanstalt, links: Albert Jeanneret, Bruder von Le Corbusier, Frühjahr 1913.

Quelle: Bildarchiv Dr. med. Kurt Becker-Glauch.

Schülerinnen und Schüler vor dem Festspielhaus: u. a. Suzanne Perrottet, Marie Rambert, Annie Beck, Plácido de Montoliu, 1910–1914.

Quelle: Bibliothèque de Genève.

Plakat für die Festspiele Hellerau 1913 von Lucian Bernhard, zweifarbiger Steindruck, Hollerbusch und Schmidt, Berlin.

Quelle: Kupferstichkabinett Dresden, Inv.-Nr. A1974-318.

Émile Jaques-Dalcroze mit seinem Sohn Gabriel vor dem Festspielhaus, um 1912.

Quelle: Bibliothèque de Genève.

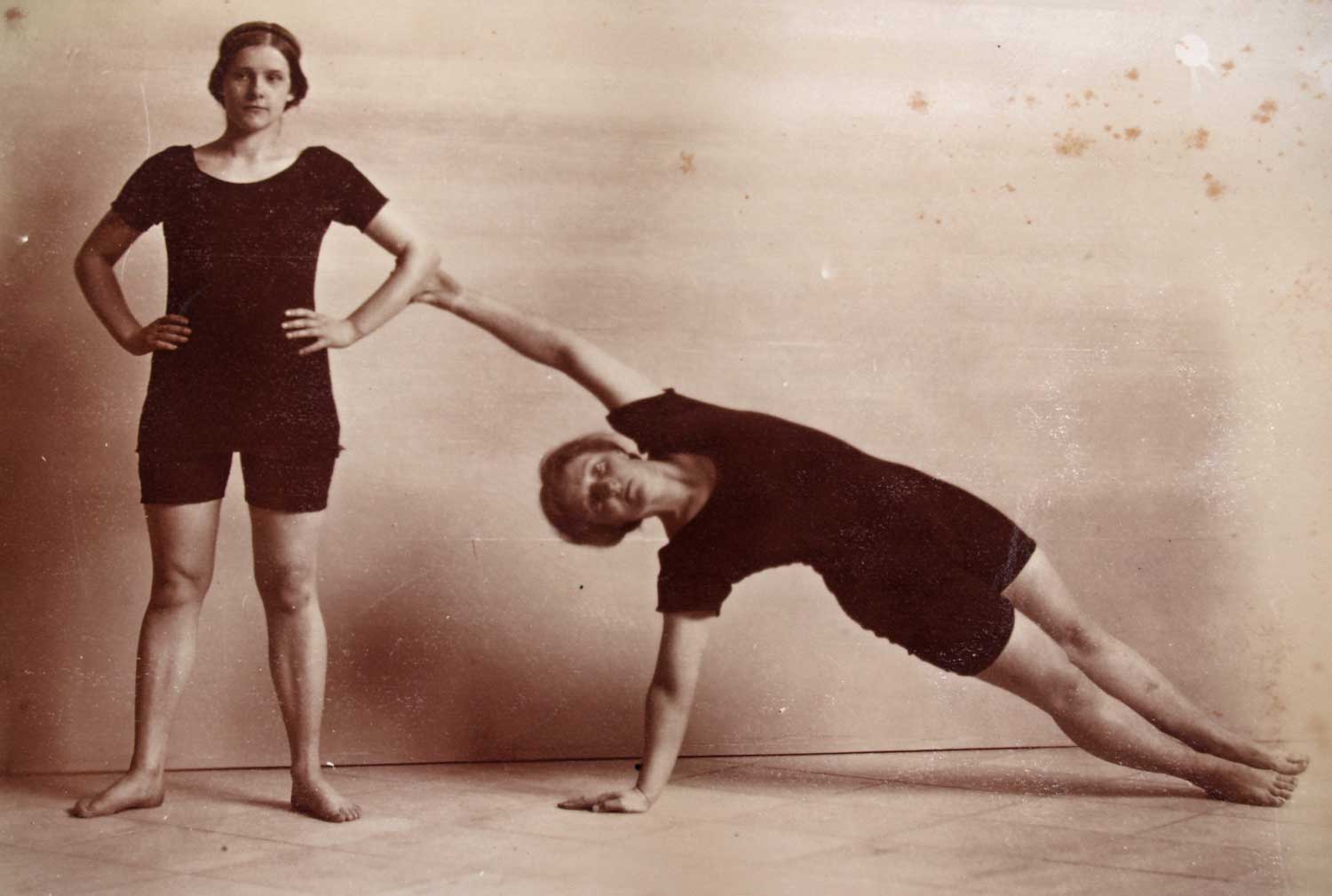

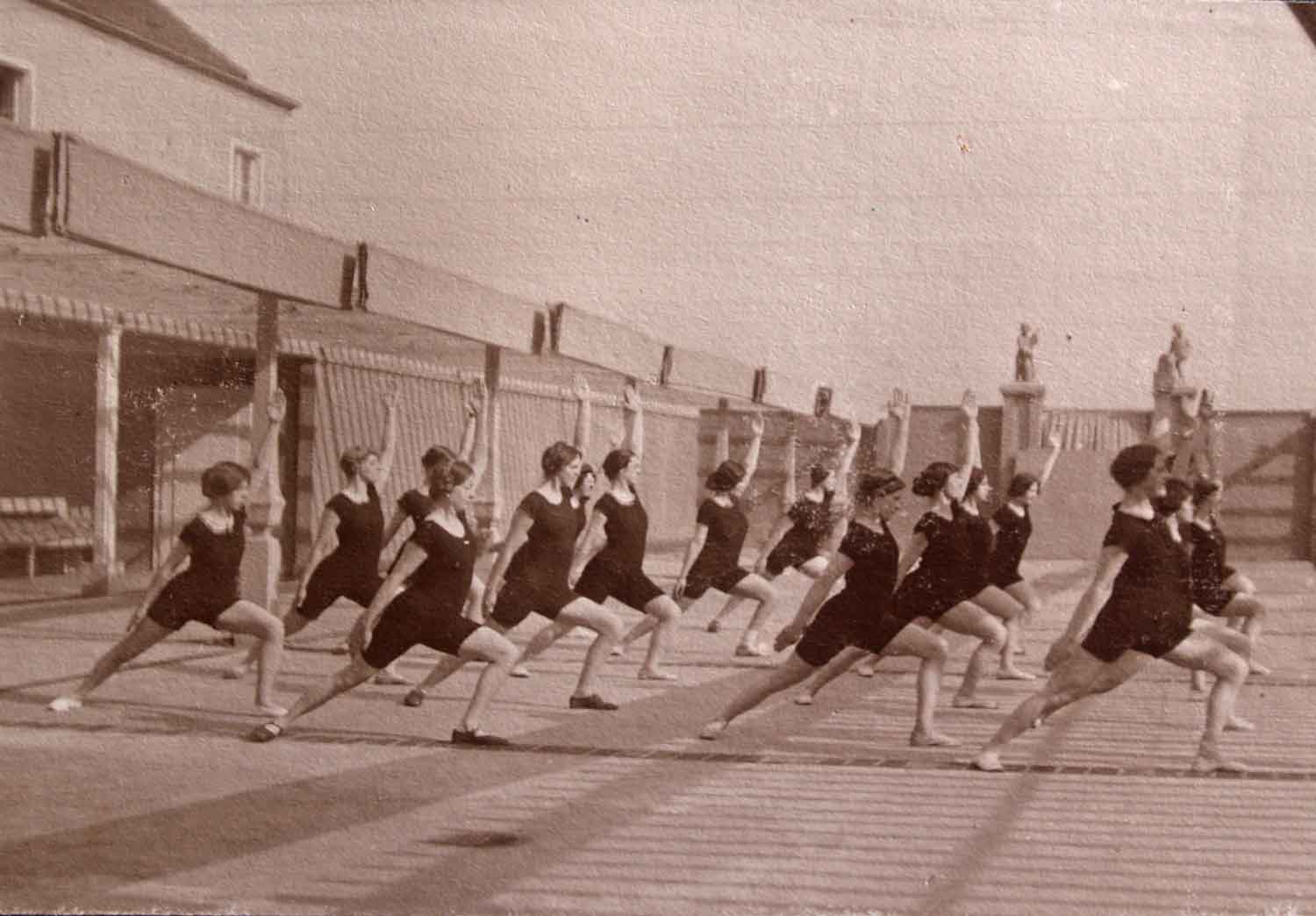

Schwedische Gymnastik, links: Edith von Schrenks, Frühjahr 1913.

Quelle: Bildarchiv Dr. med. Kurt Becker-Glauch.

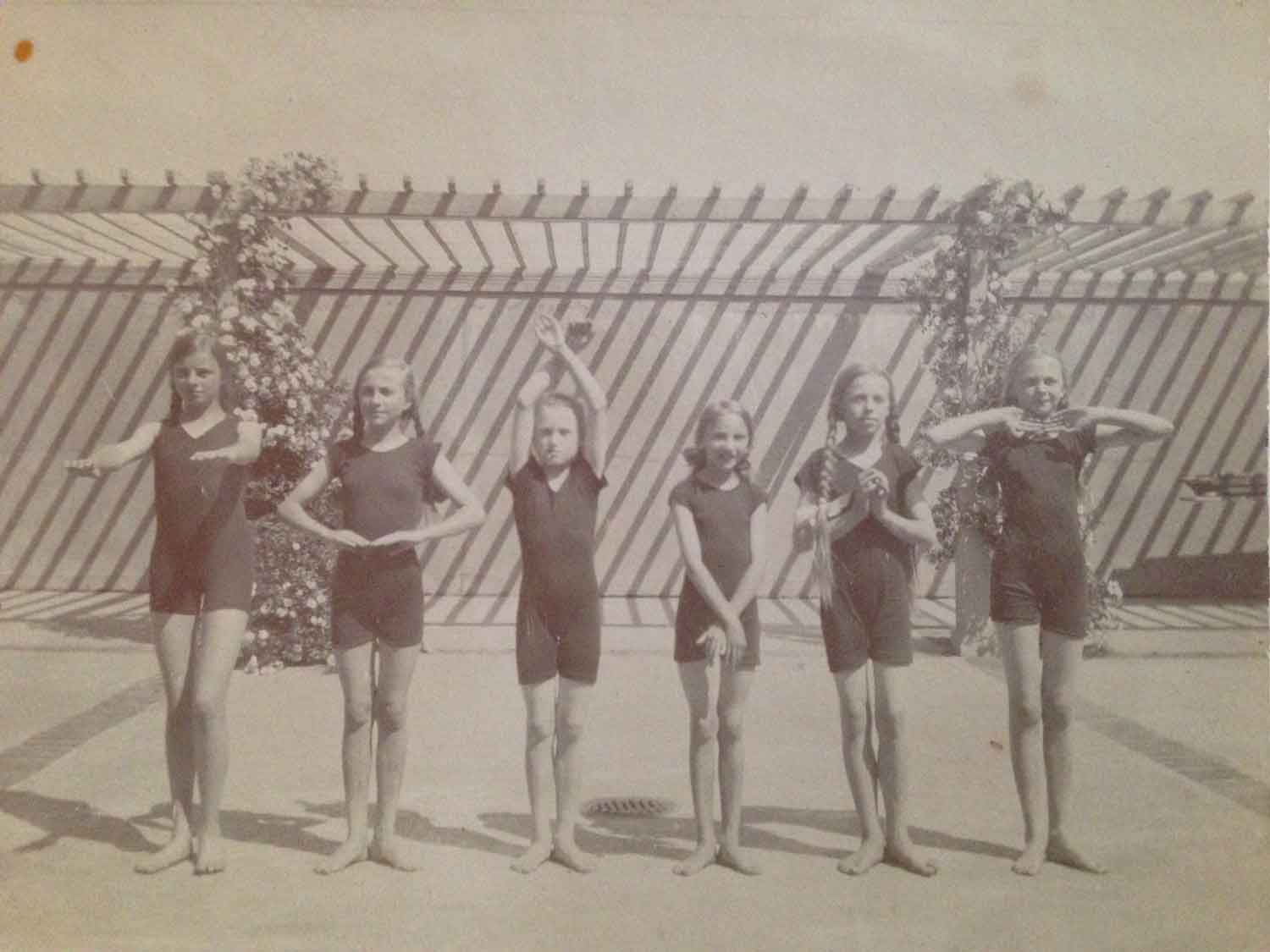

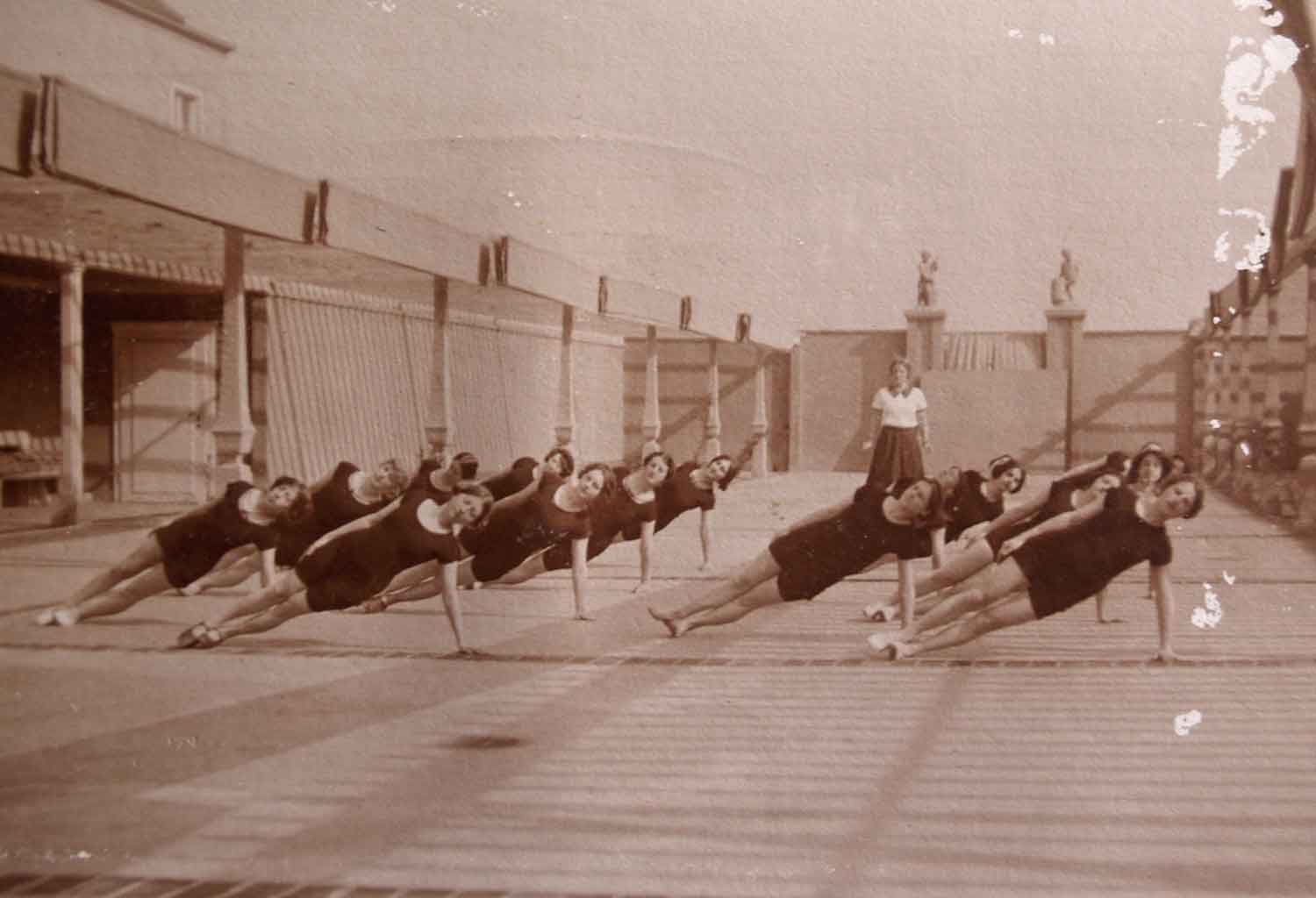

Schwedische Gymnastik im Luftbad, Frühjahr 1913.

Quelle: Bildarchiv Dr. med. Kurt Becker-Glauch.

Schwedische Gymnastik im Luftbad, Frühjahr 1913..

Quelle: Bildarchiv Dr. med. Kurt Becker-Glauch.

Schwedische Gymnastik im Luftbad, Frühjahr 1913.

Quelle: Bildarchiv Dr. med. Kurt Becker-Glauch.

Schwedische Gymnastik im Luftbad, Frühjahr 1913.

Quelle: Bildarchiv Dr. med. Kurt Becker-Glauch.

Schwedische Gymnastik im Luftbad, Frühjahr 1913.

Quelle: Bildarchiv Dr. med. Kurt Becker-Glauch.

Schwedische Gymnastik im Luftbad, Frühjahr 1913.

Quelle: Bildarchiv Dr. med. Kurt Becker-Glauch.

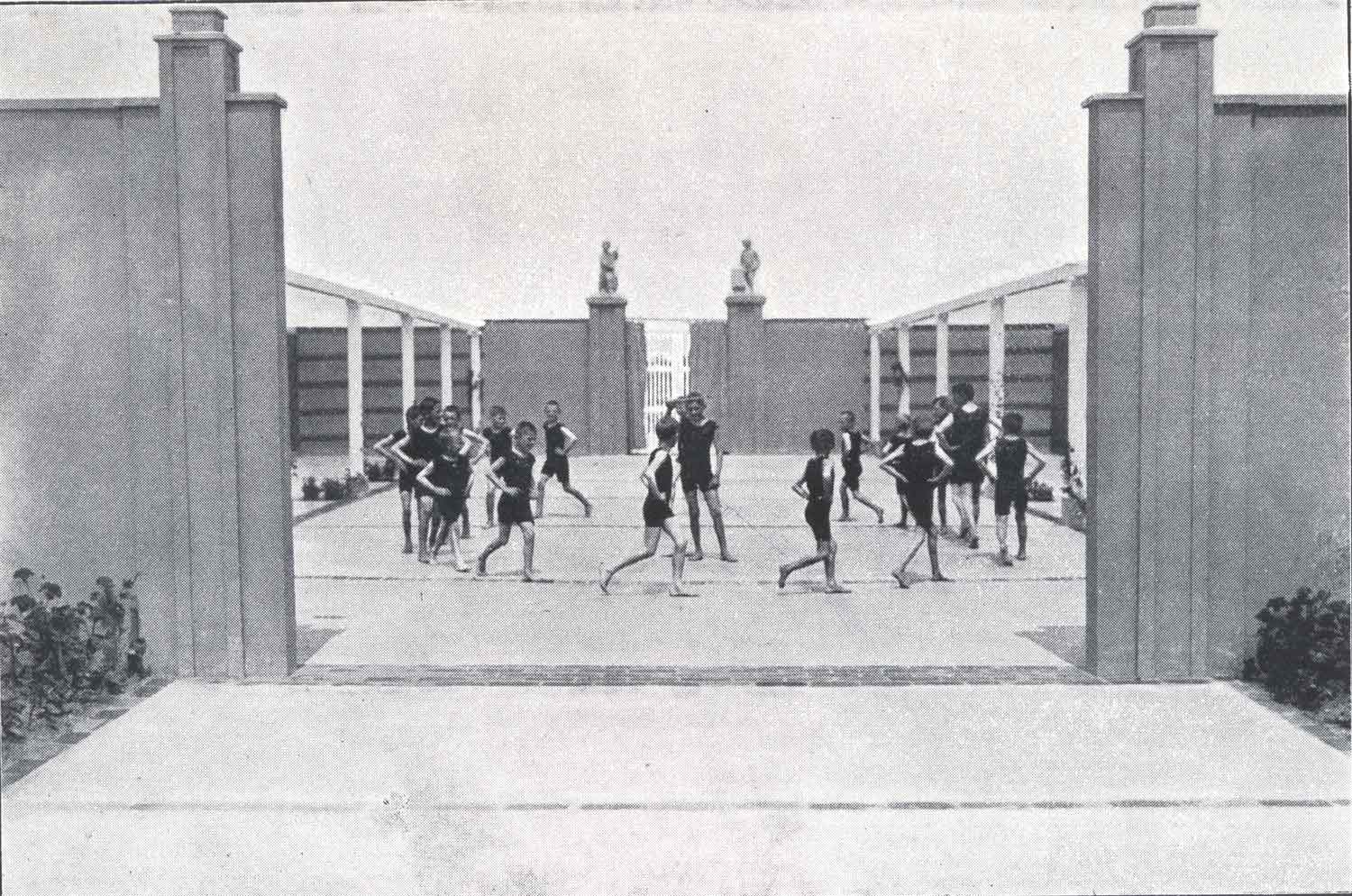

Gymnastischer Unterricht im Freien.

Quelle: Arthur Seidl, Deutsche Musikbücherei, Bd. 2: Die Hellerauer Schulfeste und die Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze , Regensburg, 1912, Blatt IV.

Das Orchester dirigiert von Émile Jaques-Dalcroze, 1911–1914.

Quelle: Bibliothèque de Genève.

Übung im Freien, Le bouquet (Der Blumenstrauß), Rhythmikerinnen: Suzanne Perrottet, Annie Beck, Clara Brooke und Jeanne Allemand, in der Nähe von Genf, Juni 1910.

Foto: Fred Boissonnas, Bibliothèque de Genève.

Drei Schülerinnen auf dem Festspielhausgelände: Elisabeth Rumer, Nina Petrovna Fedorova und Anja Antik, Winter 1912.

Quelle: Bibliothèque de Genève.

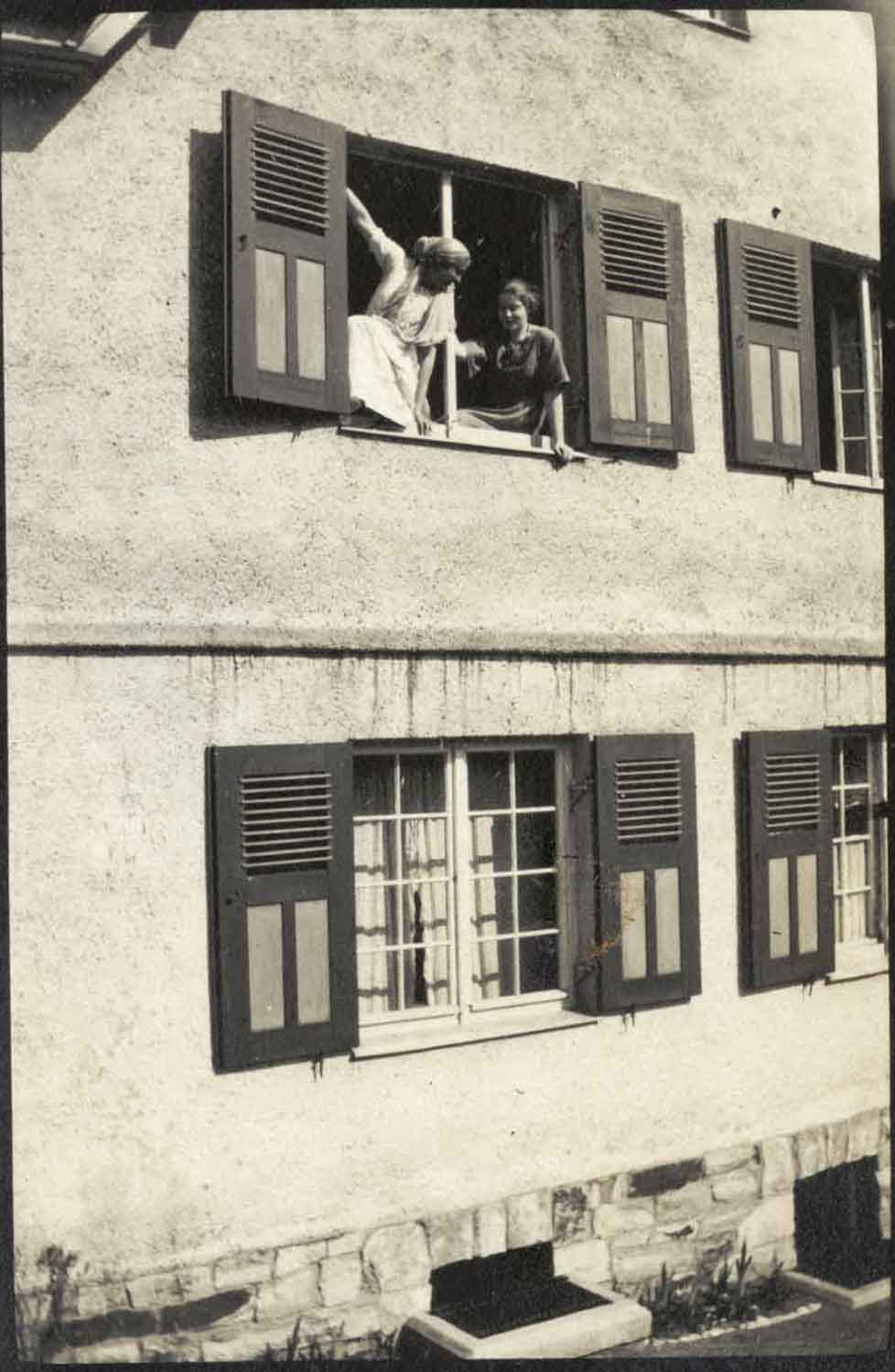

Zwei Schülerinnen der Bildungsanstalt im Fensterrahmen eines der Gartenstadthäuser, Frühling 1914.

Quelle: Bibliothèque de Genève.

Rhytmische Gymnastikübung während der Hellerauer Festspiele, 1912..

Quelle: Bibliothèque de Genève.

Besucher und Schauspieler auf der Bühne um den Orchestergraben, 1912.

Quelle: Bibliothèque de Genève.